近日,RISC-V指令集架構在全球半導體產業聚光燈下再一次強勢破圈!

據路透社3月4日報道,中國計劃首次發布指導意見,推動全國范圍使用開源RISC-V芯片,加速RISC-V技術產業化進程。與此同時,歐洲高性能計算機構 (HPC) 聯合企業啟動DARE項目,計劃投入2.4億歐元,開發用于RISC-V架構的AI芯片及軟件。

歷經15年的發展,RISC-V正以驚人的速度改變著全球半導體行業的格局。從阿里達摩院即將交付的高性能處理器C930,到芯來科技在AI和汽車電子領域的進展,再到微核芯高性能服務器芯片的突破,RISC-V正在引領一場技術革命。這場革命不僅體現在性能的飛躍,更在于其開放、自由的特性,為無數創新者提供了前所未有的機遇。

一、升維戰為何選擇RISC-V?

處理器架構的產業演進始終遵循“場景驅動技術”的鐵律。20世紀70年代末,英特爾以x86架構構建PC時代算力底座,奠定四十年產業根基;21世紀初在移動互聯網浪潮中,ARM憑借能效優先的架構哲學,開創移動終端處理器新紀元。

然而,這兩大體系雖主導市場已久,卻埋下雙重結構性矛盾。在產業層面,指令集標準壟斷導致“硬件定義軟件”的生態逆向,用戶需要修改需求適配處理器,場景化應用的優化力度有限;在技術層面,全場景覆蓋需求產生了功耗冗余等大量成本冗余。

當計算范式邁入云原生與AI大模型主導的新階段,架構革新迎來三重突破窗口。異構計算催生CPU與AI加速器的動態協同需求,行業場景細化倒逼架構設計顆粒度提升2-3個數量級。在此背景下,RISC-V開放指令集展現出破局潛力:其模塊化架構支持從AI推理單元到領域專用處理器的敏捷定制,更通過開源生態打破指令集架構長達四十年的標準壟斷。Omdia預測,2024年至2030年期間,基于RISC-V的處理器出貨量將以每年近50%的速度增長,預計到2030年出貨量將達到170億顆,占據全球市場近四分之一的份額。

值得注意的是,我國半導體產業在這場架構革命中展現出獨特的戰略路徑。2020年成立的北京微核芯科技有限公司(以下簡稱:微核芯)正是其中典范。彼時,全球RISC-V開發者90%聚焦低端AIoT市場,而這家中國芯前瞻性鎖定服務器與AI計算兩大高端賽道——這恰是突破海外技術封鎖的關鍵戰場,也是實現架構自主可控的必爭之地。

二、技術積累與創新突破的二重奏

在半導體行業,每一代架構突破都需要幾十年的經驗沉淀。微核芯團隊凝聚二十余年產業know-how,成功實現從技術并跑到實現跨越,其自主研發的高性能處理器SPEC CPU2006分值達15分/GHz,性能比肩ARM最新的服務器芯片N2。

據介紹,這支團隊在技術上涵蓋高性能處理器開發的各個領域,包括架構設計、驗證、物理實現和軟件等全過程。因此,他們有足夠的能力提供"全家桶"式的服務器系統方案,高性能CPU核+片上網絡(NoC)多核互連+SoC架構,同時結合 Chiplet技術,大大降低了芯片的設計制造成本,加快芯片研發迭代速度。

圖源:微核芯

以GKG系列產品為例,這款高性能RISC-V芯片集成多個自主研發的高性能處理器核,采用亂序多發射超標量流水線,在RISC-V基礎指令集的基礎上,支持硬件虛擬化、向量、AI等高性能指令集擴展,具有高性能、低功耗等優勢,在服務器、終端設備、嵌入式裝備和工業控制等領域完成規模化商用部署,彰顯出RISC-V架構在高性能計算場景的創新潛力。

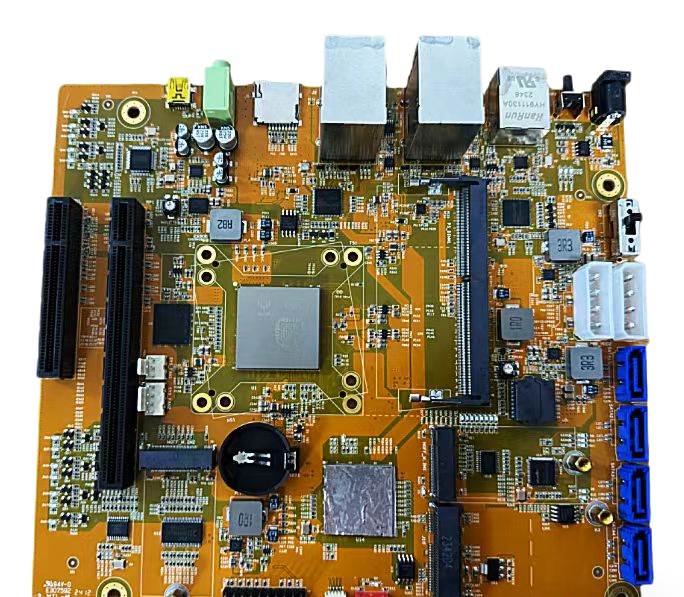

圖源:微核芯

在微核芯看來,這些成就的背后,是兩大核心能力的持續進化:

其一是"全局優化"能力:獨到的架構設計與工藝演進協同的能力,從芯片架構設計到工藝實現全程自主把控,這樣能做出更優功耗、更強性能的芯片,同時使開發周期大大縮短。

其二則是"量體裁衣"能力:根據客戶具體需求定制芯片架構,統一優化分解各階段的任務指標,通過合理調度資源,充分發揮工藝的性能、確保處理器的性能具備足夠的競爭力。

正因如此,微核芯在短短幾年便形成了技術護城河,已申請70多項中國發明專利,還在美國、歐洲等地拿到多個核心專利的授權。

圖源:微核芯

憑借深厚的技術積累,微核芯還不斷完善定制化服務,推出了RISC-V高性能處理器定制平臺。該平臺涵蓋RISC-V高性能處理器核、片上網絡(NoC)多核互連、SoC架構和軟件平臺,可以向用戶提供全面的軟硬件統一優化的最佳芯片方案。其中關鍵的高性能理器核,NoC多核互連以及SoC架構全部自研,支持多種性能級別的定制化,可根據用戶需求進行深度優化。RISC-V高性能平臺的應用領域廣泛,適用于數據中心服務器、機器人、自動駕駛、高密度算力集群等眾多領域。

三、突進X86/ARM的技術無人區

技術創新浪潮在向產業化高地突圍過程中,必將遭遇商業化落地的挑戰。顯然,微核芯已做好應對準備,他們采取與應用深度結合的策略,要去做“X86和ARM想做,又做不了的事。”

當前RISC-V架構實現規模化商用的核心挑戰聚焦于兩大維度,其突破路徑系統化呈現為:生態信任體系的構建工程和差異化賽道的精準突破策略。

具體而言,生態信心的建立可通過政策協同機制、技術驗證閉環、產業協作網絡等方面進行構筑。差異化賽道的突破則可瞄準算力重構機遇、新興領域卡位,以及需求驅動開發。這也是微核芯不斷探索出的商業化路徑:通過構建政策引導、企業主導、院校支撐的立體化生態體系,在智能計算、汽車電子、工業自動化等萬億級市場形成突破態勢。核心要素在于精準把握X86和ARM架構的剛性需求缺口,將RISC-V的架構自由度轉化為場景適配優勢,最終實現從技術優勢到商業價值的閉環轉化。

四、在AI算力深水區掀起海嘯

如今,AI技術浪潮席卷全球,算法革新加速突破、應用場景深度滲透至核心業務領域,如何構建面向AI時代的系統性戰略框架,已成為企業戰略規劃的關鍵命題。

在普適技術的演進圖譜中,RISC-V與AI技術呈現顯著共性特征——二者均屬于底層架構型創新,其真正價值釋放需通過垂直場景的深度結合來實現。面對國內半導體產業在先進制程與生態鏈上的代際差距,微核芯選擇聚焦于場景驅動的架構創新。以人形機器人領域為例,其技術需求矩陣包含三個核心維度:能效約束、實時多模態交互以及認知智能實現。現有通用計算架構難以滿足此類復合型技術指標,這正是RISC-V開放指令集與AI加速架構協同創新的機遇窗口。

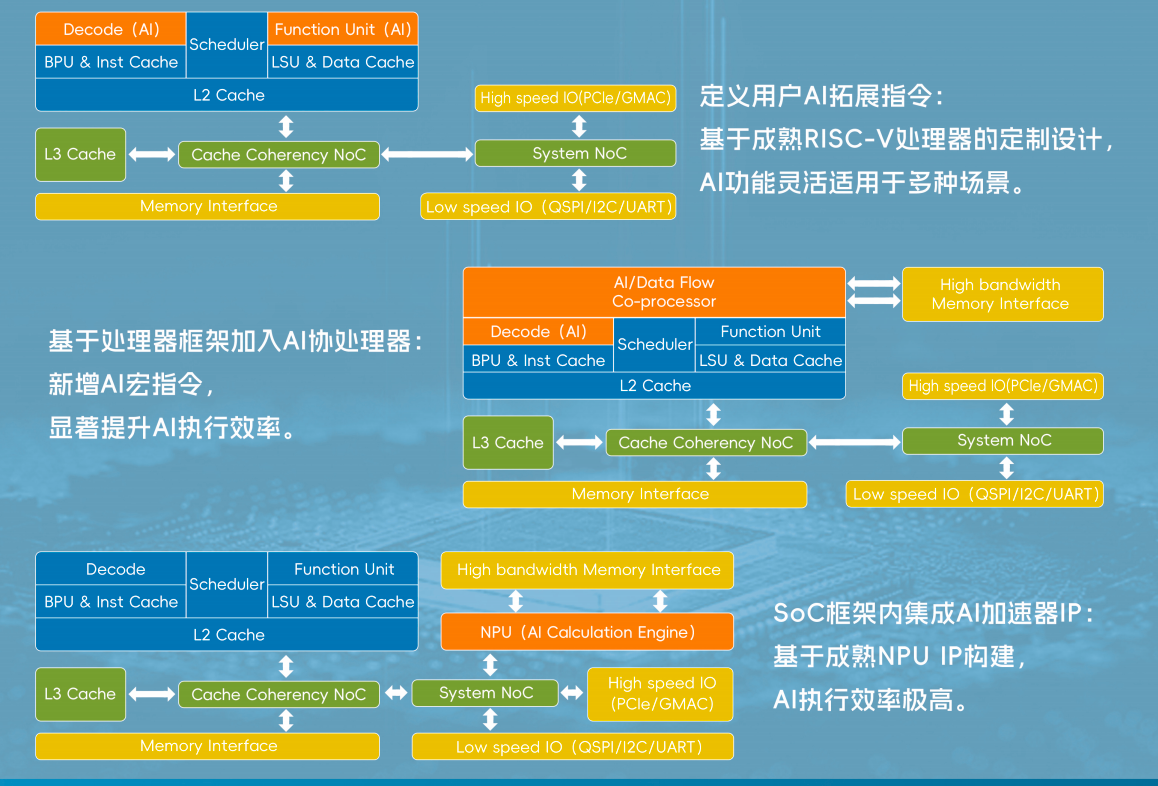

圖源:微核芯

AI芯片的發展需要根據應用需求,合理優化定制芯片在通用和專用之間達到平衡。 微核芯指出傳統架構中的割裂:CPU執行的是控制流,AI(或GPGPU)執行的是數據流;但在實際應用中沒有絕對的數據流,也沒有絕對的控制流,更多的是兩者的結合以及面向不同領域的不同配比。任務的分解和調度是決定芯片系統解決方案的關鍵,需要應用和芯片設計的深度綁定才能實現,因此必須要設計好CPU與AI的協同框架。同時,軟硬件協同框架尤為重要,需要從應用角度出發,對應用和計算框架、數據流和控制流進行深入分解。

微核芯為此提出了三個層次的CPU+AI協同框架:

方案1:SoC框架內AI加速模塊的集成;

方案2:CPU層面的AI指令擴展;

方案3:CPU框架內AI協處理器設計。

在現有市場,芯片方案多數采用方案1與方案2,第1方案的AI執行效率高,但應對未來應用的適應性較差,而且與控制流的結合較弱,與CPU只能在內存層面進行交互。方案2的應用適應性最佳,但是AI執行效率最低,局限于控制流為主、數據流為輔的特殊應用領域。第3方案是基于高性能CPU的框架,保留了高性能CPU控制流執行能力強的特點,且能夠結合AI協處理器AI執行效率高的優勢,微核芯認為這才是未來AI芯片的發展趨勢。

芯火燎原處,征途正當時!

中國工程院院士倪光南預見的RISC-V 架構革命浪潮已至,在這場重繪全球算力版圖的征途中,微核芯正以中國智慧鍛造RISC-V新內核。基于其深厚的技術積累、創新的技術路線和清晰的戰略規劃,微核芯既要做技術深水區的破冰者,更當產業升維戰的領航員。

(來源:微核芯)