半導體產業網獲悉:近日,武漢大學工業科學研究院袁超課題組聯合中國科學技術大學微電子學院iGaN實驗室孫海定教授及工業和信息化部電子第五研究所王宏躍博士,在電力電子領域頂級期刊《IEEE Transactions on Power Electronics》上發表題為“Multi-Wavelength Laser-based Transient Thermoreflectance for Channel-Temperature Monitoring of GaN HEMTs”的研究論文,在氮化鎵(GaN)高電子遷移率晶體管(HEMTs)結溫高精度測試方面實現新進展,該研究提出的多波長激光瞬態熱反射(MWL-TTR)技術,成功實現亞微米級空間分辨、納秒級時間分辨的溝道溫度精準監測。

作為新一代高性能功率器件,GaN HEMTs在高壓、高頻、高功率密度工作條件下產生的顯著自熱效應,嚴重制約其可靠性與使用壽命。精準監測溝道溫度對實現有效的熱管理以及評估器件壽命和穩定性至關重要,然而傳統表征技術普遍存在缺陷。紅外熱成像與電學方法的空間分辨能力不足,拉曼熱成像技術采用帶隙以下探測光源獲取GaN沿深度方向平均溫度,低估溝道溫度。商用熱反射成像(TTI)技術普遍采用365nm紫外LED表征GaN HEMTs溝道溫度,由于紫外光顯著影響CCD曝光,導致瞬態測試模式下時間分辨率限制到微秒級,且紫外光引起光電流,其對結溫測試的影響一直被忽視。此外,實現基于熱反射原理(ΔR/R=Cth×ΔT)的準確溝道溫度測量的關鍵先決條件是實現準確的熱反射系數(Cth)校準。熱反射系數(Cth)傳統校準方法受材料反射率不均勻性、熱膨脹效應及焦點偏移等因素影響,導致測溫精度受限。

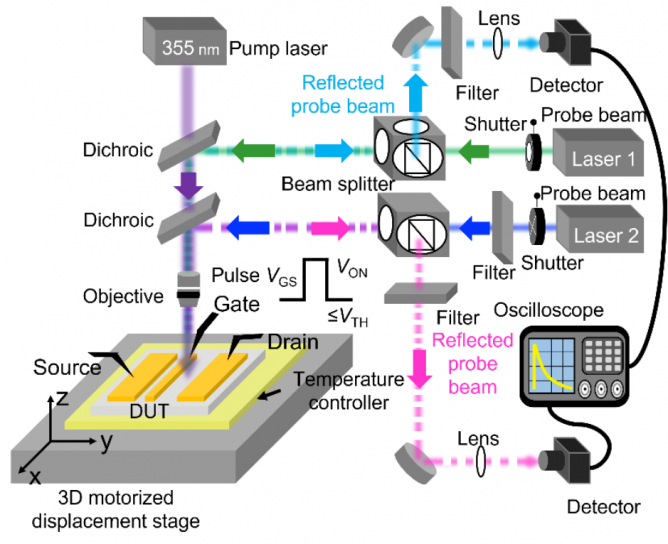

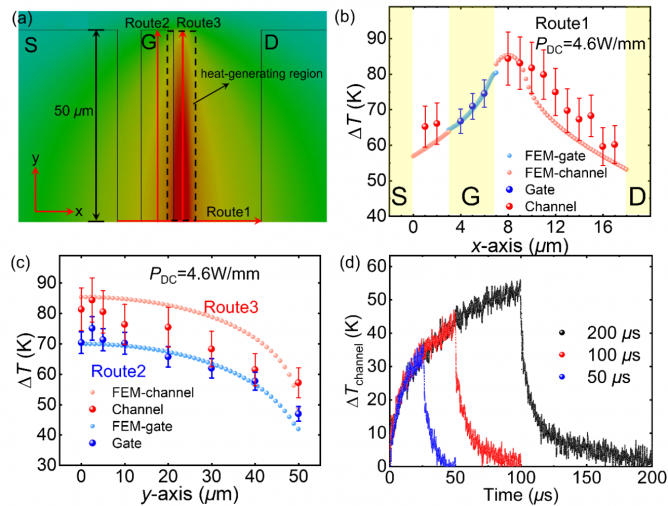

團隊研發了基于多波長激光的瞬態熱反射(MWL-TTR)技術,采用不同波長檢測不同區域(金屬觸點、溝道等)溫度。相比商業化TTI方法,使用更短波長(320 nm)監測溝道,使得探測位置更接近溝道表面自發熱區域,測試誤差優于±10%。測試空間分辨率達到亞微米級,瞬態測試時間分辨率達到納秒級。對320 nm激光誘導的光電流進行了定量研究,將光電流干擾減小至<5%。結合課題組在熱反射機理方面的預研工作(J. Appl. Phys., 134, 115102, 2023;Materials Today Physics, 42, 101367,2024.),創新應用泵浦-探測瞬態熱反射測試方法實現Cth校準,為溝道溫度表征提供穩定可靠的Cth結果。MWL-TTR技術最終應用于GaN HEMTs不同工作狀態(瞬態、穩態)溫度掃描成像測試,且兼具檢測其他類型器件的能力(GaAs、Si、SiC、Ga2O3基器件)。

圖1. MWL-TTR的系統

圖2. (a) 器件掃描測量路線和發熱區域示意圖。(b) 路線1中器件(柵極和溝道)的測量和有限元(FE)模型模擬瞬態溫升(?T)。(c) 路線2和路線3中器件柵極和溝道的?T。(d) 不同脈沖周期下器件的瞬態溝道?T測量值。

對于微波射頻、電力電子以及激光照明領域,高時空分辨結溫測試技術一直未能實現突破,上述領域測試長期依賴國外進口的紅外、拉曼或者熱反射成像(TTI)設備,面臨被“卡脖子”風險。在光、電、熱學等基礎學科綜合深入研究基礎上,團隊自主研發了全新的測試技術,實現了國際上高時空分辨結溫測試突破,為相關行業領域關鍵熱檢測提供支撐,邁出結溫測試設備國產替代重要一步,進一步增強微波射頻、電力電子芯片制造產業的自給自足能力。

論文詳情:Y. Mao, H. Zhang, Y. Ma, H. Wang, H. Sun and C. Yuan, Multi-Wavelength Laser-based Transient Thermoreflectance for Channel-Temperature Monitoring of GaN HEMTs, IEEE Transactions on Power Electronics, doi: 10.1109/TPEL.2025.3539756.

論文第一作者為武漢大學工業科學研究院博士生毛亞莉和中國科大微電子學院iGaN實驗室博士生張昊宸,通訊作者為武漢大學工業科學研究院袁超研究員,中國科大微電子學院iGaN實驗室孫海定教授與工業和信息化部電子第五研究所王宏躍博士。

全文鏈接:https://ieeexplore.ieee.org/document/10878261

袁超團隊簡介

袁超課題組專注于熱反射檢測方法研究,已實現高精度熱物性無損檢測、高時空分辨結溫檢測等關鍵技術突破,長期為國內外Top級半導體研究機構、企業提供產品測試和研發服務,推動瞬態熱反射檢測標準制定。

課題組主頁:http://jszy.whu.edu.cn/yuanchao

孫海定教授iGaN實驗室簡介

孫海定博士是中國科學技術大學微電子學院教授/博導,iGaN Lab實驗室負責人。入選國家優青,安徽省杰青,中科院海外高層次人才。長期致力于氮化鎵半導體材料外延和器件設計與制備研究。研究成果被半導體權威雜志《Compound Semiconductor》、《Semiconductor Today》等多次封面報道10余次。發表Nature Electronics(2)封面論文,Nature Photonics,Nature Communication, Advanced Materials等SCI論文150余篇和IEDM頂會論文,入選IEEE Photonics Society Graduate Student Scholarship, iCAX Young Scientist Award等國際青年科學家獎項。以項目負責人主持國家重點研發計劃,國家自然科學基金,中科院國際合作和省部級項目等。

王宏躍博士簡介

工業和信息化部電子第五研究所學術帶頭人,高級工程師,北京大學微電子學與固體電子學專業博士, 獲廣東省科技創新青年拔尖人才稱號、入選中國科協青年人才托舉工程。以第一/通訊作者發表SCI/EI論文40余篇(IEEE TED、EDL、JAP等),合著專著1部《集成電路封裝可靠性技術》,譯著1部《氮化鎵電子器件熱管理》;目前兼任華南理工大學、西電廣研院、中南大學碩士博士企業導師,國際SCI期刊IEEE MWCL、IEEE Sensors Journal、Microelectronics Journal、EI會議PEAC會議等的審稿人。在寬禁帶半導體器件及應用可靠性方面開展了深入研究,主持了國家自然科學基金青年項目,廣東省自然科學基金面上項目、科工局穩定支持、裝發質量攻關等項目,核心參與國家重點研發計劃、國家儀器專項、裝發重點實驗室基金等國家級、省部級課題。