距離第57屆“國際消費電子產品展覽會”(Consumer Electronics Show,簡稱CES)舉辦還有一個月,在來自全球的4000家企業已注冊參展的檔口,出了“幺蛾子”,大量中國企業人員簽證申請被拒。

曾經被視為“穩簽必過”護身符的CES邀請函不再好用,如今成了簽證官眼中的“黑名單”,給有望創下近年參展數量新高的中國企業赴美之行帶來極大不確定性。

當“賭城”豎起“小院高墻”,CES這個全球最大的消費電子展,正在疏離全球最大的消費電子市場。

“失效”的邀請函

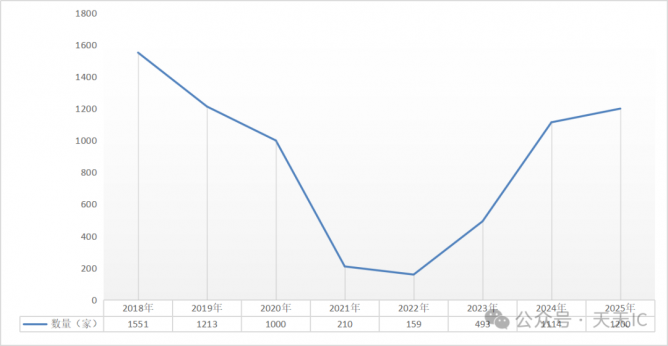

自1967年首次亮相以來,CES已成為展示創新技術的“舞臺”,是消費電子領域的年度“風向標”,是全球最大、影響最為廣泛的消費電子展覽會。多年來,中國企業一直是參展CES的主力軍,但在2018年以1551家的數量參展CES創下歷史新高后,情況有了不同。數據顯示,2019年,參展中企數量下降到1213家,2020年跌至約1000家。由于美國政府持續打壓中企及疫情等因素影響,2021、2022年參加CES的中企數量驟減至210家和159家,2023年略增至493家,2024年才回升至1114家。

圖/中國企業參展CES數量變化圖(2018—2025年)

今天,來之不易的參展熱情,又遭遇了美簽“當頭一棒”。

一些中國企業的員工表示,盡管他們持有CES發來的邀請函,但仍被拒發美國簽證。某公司品牌部門負責人向集微網透露,雖然往年也有手持CES邀請函被美國拒簽的事情發生,但是今年公司員工被拒簽的比例明顯上升,往年團隊10個人申請可能會有一兩個人被拒,今年一半都沒過。行業人士趙元(化名)亦持此觀點,“有CES邀請函還被拒簽的情況并不多見,拒簽不是個例,這是前所未有的。

”在某紅書App上搜索“CES”“簽證”等關鍵詞時,亦出現大量博主分享的被拒簽經過:通過率極低,某公司幾乎“團滅”,唯一獲得美簽的同事此前有歐美出行記錄;展位花了十多萬元,搭建付了二十多萬元,卻無法獲得簽證;參展人手不足,54平方米的展位僅有3個同事獲簽......這些信息共同指向了參展CES遭遇大規模拒簽的現象。為避免簽證被拒的風險,部分中國參展商不得不采取迂回措施,不使用總部名義參展,而由海外分公司出面,這固然有近年來中國企業積極“出海”的因素,卻也顯示出無奈的一面。

另有CES參展企業向集微網表示,他們提前半年申請了美國簽證,當時考慮美簽通過率的問題,并未使用CES發來的邀請函,而是申請旅游簽證,已經順利通過了。費用方面,他們向相關代理機構支付了數千元的CES注冊費,以及數萬元的展位費(根據展位大小)。

由此推論,倘若參展企業因簽證被拒而無法赴美參加CES,除影響合作交流外,恐怕至少將實打實地損失一筆幾萬至幾十萬元不等的參會費用,不知CES又將如何處理。

掙扎的主辦方

“CES拒簽事件”被媒體報道后,引起多方關注。

12月2日,《環球時報》發布題為《美國國務院需盡快回應CES拒簽事件》的社評。文章指出,“CES雖然在美國舉辦,卻是屬于世界的公共品,開放而非封閉、合作而非對抗應是它秉持的價值。如果它不能承擔起這一價值,那有一天被更具開放包容的展會替代也并非不可能。”文章還敦促美國國務院盡快就相關報道予以核查,減少簽證、入境等政策障礙,為兩國正常的民間商業和產業交流創造便利。

中國駐美大使館表示:“CES是中國企業與全球企業交流合作的重要平臺,多年來中國企業一直是主要參展力量。我們希望美國采取切實行動,減少簽證與入境等政策障礙,支持兩國在商務、科技等領域的更多交流。”

拒簽對于CES而言多少有些城門失火殃及池魚的意味。其發言人說:“我們了解到,一些來自中國的CES與會者和參展商的商務旅行簽證申請被拒簽。我們鼓勵美國政府加快并批準因正當商業原因前往美國的個人的簽證。”就此次中國企業參展簽證被拒一事,集微網向CES主辦方消費者技術協會(CTA)發去郵件咨詢,但截至發稿日,未收到回復。

CES本該是世界各國參展商各展所長、交流合作的“科技春晚”,應當秉持開放包容的理念。中國作為全球消費電子的重要制造基地和消費大國,扮演了極為關鍵的角色。在美國政府試圖以拒發簽證來阻滯中國企業參展的那一刻,CES也將面臨巨大的“真空”。

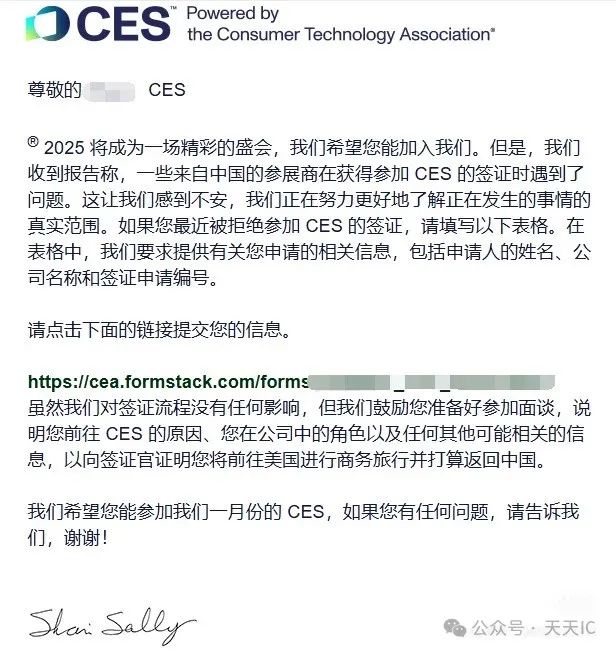

而最新消息,國內某參展代理商表示,今日凌晨收到CES發來的征集信息函。文件表示如有被拒簽的情況,可提供有關申請的相關信息(包括申請人的姓名、公司名稱和簽證申請編號)。CES同時強調:“雖然我們對簽證流程沒有任何影響,但我們鼓勵您準備好參加面談。”以上信息似乎可以理解為CES正積極搜集被拒簽客戶信息,以此與美國簽證辦理機構做集中溝通的嘗試。

低烈度的“卡脖子”

“CES拒簽事件”不能孤立地看待,中國企業員工此次大規模遭遇拒簽,發生在美國新總統選出后的權力交接期,很難不將其與美國近年來不斷泛化國家安全概念,濫用出口管制措施的行為聯系起來。

譬如——美國候任總統唐納德 · 特朗普(Donald Trump)公開表示,計劃對所有從中國進口的商品加征10%的關稅,并稱將對中國企業進入美國市場實施更嚴格限制,以保護美國制造商。而日前美國拜登政府更是在任期尾聲,再次升級對華芯片制裁。12月2日,美國商務部工業與安全局(BIS)公布了對中國半導體出口管制措施新規則,將140家中國半導體相關公司列入“實體清單”,成為美國對華芯片制裁有史以來新增“實體清單”公司數量最多、規模最大的一次。

除此之外,近年來以驚人速度崛起的中國科技企業,正圍繞新能源汽車、人工智能等領域與全球巨頭同臺競技,為產業發展注入新活力。大概是為了不讓中企搶走風頭與市場,作為東道主的美國政府看起來有些患得患失,出于政治目的,而非“技術原因”,在簽證上做起了“手腳”。

以往中國個別企業去不了CES,主要是受美方單邊制裁影響,但遭到大規模拒簽還是第一次。在一定程度上反映了美國正著力減少與中國交流的心態。這一現象繼續蔓延,勢必進一步影響中美之間國際合作與科技交流步伐,無益于維護世界產業鏈、供應鏈的穩定。

從不斷發生的對留學生的滋擾、在海關對中方人員的不合理盤查,到今天祭起簽證“大招”,美國打壓中國企業發展的“工具”看起來多了一件,只是如此手段令人啼笑皆非。畢竟參展拒簽這樣低烈度的“卡脖子”,多low啊。

來源:天天IC