稀土摻雜光波導放大器作為補償各類光損耗的重要光子器件,在集成光子芯片中應用廣泛。光波導放大器一般采用激光器作為泵浦源,依靠稀土離子的本征吸收與輻射躍遷來實現光放大,然而,激光器泵浦源容易造成波導的熱損傷、商用化成本也高、在硅光芯片中無法靈活放置,且器件的放大波長單一,這些問題使得稀土摻雜光波導放大器的規模化應用受限。因此,探索新的光放大機制與方法具有重要的科學研究意義與工程應用價值。

廈門大學張丹教授、黑龍江大學許輝教授領導的科研團隊以DBTTA為陰離子配體,以含有二苯基膦氧基團的DBFDPO、FDPO為中性配體,構建了兩種釹配合物:Nd(DBTTA)3(DBFDPO)、Nd(DBTTA)3(FDPO),并將其分別與熱激發延遲熒光分子(Thermally activated delayed fluorescence, TADF)AQ(PhDPA)2共摻,通過有機配體與稀土Nd3+離子的分子內能量傳遞、以及配體與AQ(PhDPA)2分子間的能量轉移機制,實現了Nd3+離子與AQ(PhDPA)2分子的同步高效發光;同時,設計并制備了適合材料的倏逝波結合鋁反射鏡的硅基聚合物光波導,僅靠一個低功率藍紫光LED泵浦,在截面尺寸為4 × 8 μm 2的波導器件上,實現了637 nm可見光(6.1dB/cm)和1067 nm近紅外光(3.5 dB/cm)的光增益。

該項研究,將分子能量傳遞理論與LED泵浦技術相結合,首次實現了低功率泵浦下的雙波長放大,降低了光波導放大器的商用化成本,適應密集波分復用技術的發展趨勢,頗有“一舉兩全”之妙!而且,釹配合物與TADF分子AQ(PhDPA)2共摻的有源聚合物材料,可以方便地旋涂在氮化硅、硅、玻璃等不同類型的光子平臺上來實現光損耗的補償,具有普適兼容性,這項研究對于推動聚合物光波導放大器在硅光互聯與集成的產業化發展開辟了新方向。

圖1. 室溫下材料吸收譜。 a. Nd(DBTTA)3(FDPO)粉末、Nd(DBTTA)3(FDPO)摻雜PMMA薄膜。b. Nd(DBTTA)3(DBFDPO) 粉末、Nd(DBTTA)3(DBFDPO)摻雜PMMA薄膜。c. NdCl3·6H2O粉末、NdCl3·6H2O摻雜PMMA薄膜作對比。d. AQ(PhDPA)2摻雜PMMA 薄膜、AQ(PhDPA)2與兩種NdⅢ 配合物分別共摻PMMA薄膜。

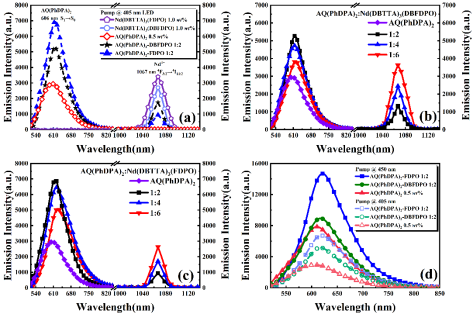

圖2. 室溫下材料的發射譜。a. 在75 mW 405 nm LED激發下,NdⅢ 配合物、AQ(PhDPA)2、以及AQ(PhDPA)2與NdⅢ 配合物共摻(1:2)材料的發射譜。 b和 c. 不同摻雜比例下AQ(PhDPA)2與NdⅢ 配合物共摻的發射譜(75 mW 405 nm LED激發)。d. 405 和 450 nm LED激發下,AQ(PhDPA)2、AQ(PhDPA)2 與NdⅢ 配合物共摻材料的發射譜對比。

圖3. NdⅢ 配合物與AQ(PhDPA)2間的能量傳遞示意圖

圖4. 倏逝波波導的掃描電鏡圖片(SU-8為通道波導)。a. AQ(PhDPA)2與Nd(DBTTA)3(DBFDPO) 共摻PMMA作為上包層,插圖為近場光斑。 b. AQ(PhDPA)2與Nd(DBTTA)3(FDPO) 共摻PMMA作為上包層,厚度約為1μm。

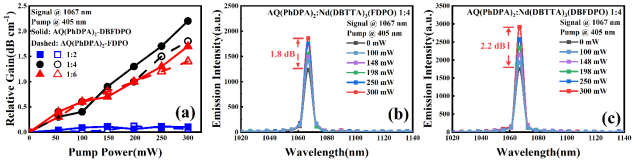

圖5. 波導器件在1067 nm波長的相對增益性能。a. AQ(PhDPA)2與兩種NdⅢ 配合物分別共摻,不同摻雜濃度下波導的相對增益對比。b和c. AQ(PhDPA)2與兩種NdⅢ 配合物的摻雜比例均為1:4時,波導中輸出信號光強度隨405nm LED泵浦功率變化情況。

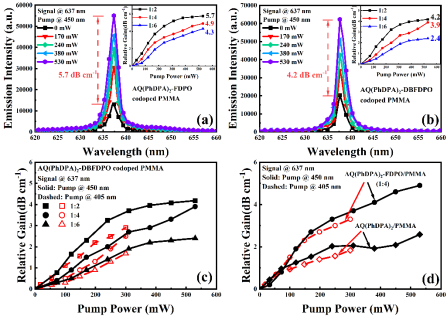

圖6. 450 nm LED激發下,輸出信號光強度隨泵浦功率變化情況(637 nm)。a. AQ(PhDPA)2與Nd(DBTTA)3(FDPO) 共摻PMMA作為上包層的波導測試結果。b. AQ(PhDPA)2與Nd(DBTTA)3(DBFDPO) 共摻PMMA作為上包層的波導測試結果。內插為不同摻雜比例下的增益測試結果。c和d. 405和450 nm LED激發下的增益結果對比。

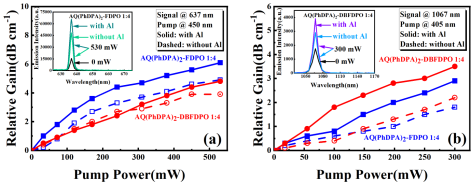

圖7. 增益在有、無反射鏡的倏逝波波導中的對比情況。a. 450 nm LED激發下,637 nm波長處的相對增益對比。b. 405 nm LED激發下,1067 nm波長處的相對增益對比。

該項研究獲得了國家重點研發計劃(2021YFB2800500)、國家自然科學基金(61875170,61107023),福建省自然科學基金(2022J01063)等項目的資助。

論文信息:

Optical Amplification at 637 and 1067 nm based on Organic Molecule AQ(PhDPA)2 and NdIII Complex Codoped Polymer Waveguides

Yuyang Huang, Yi Man, Guohua Xie, Ce Wang, Baoping Zhang, Hui Xu*, Hongyan Fu, Jiyun Zhu, Ziyue Lv, Leiying Ying, Feng Xia, Dan Zhang*

Small Methods

DOI: 10.1002/smtd.202201366

論文原文

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smtd.202201366

(來源:MaterialsViews)