近日,半導體學院(集成電路學院)和物理與微電子科學學院合作,利用范德華集成策略,結合原子尺度二維硫化鉿的物性轉變,獲得了超薄氧化鉿介電層和絕對理想的柵介質/半導體界面,突破了二維電子器件超薄介電層集成的瓶頸,有望推動二維集成電路的發展。該成果以“Molybdenum disulfide transistors with enlarged van der Waals gaps at their dielectric interface via oxygen accumulation”為題發表在國際頂級電子學期刊《Nature Electronics》上。

二維半導體有著化學惰性的表面,通常缺乏懸掛鍵和親水基團,這使得超薄介電材料的異質集成面臨巨大挑戰。同時,為了保持低的晶體管制備溫度,柵極介質材料多為非晶態,這導致了高的介質/溝道界面缺陷態密度,造成大的晶體管回滯電壓。因此,尋找新的技術方案來優化二維半導體與柵極介質之間的界面,在不損傷溝道本征性能的前提下,實現高質量柵極界面,對新型半導體器件的構建至關重要。

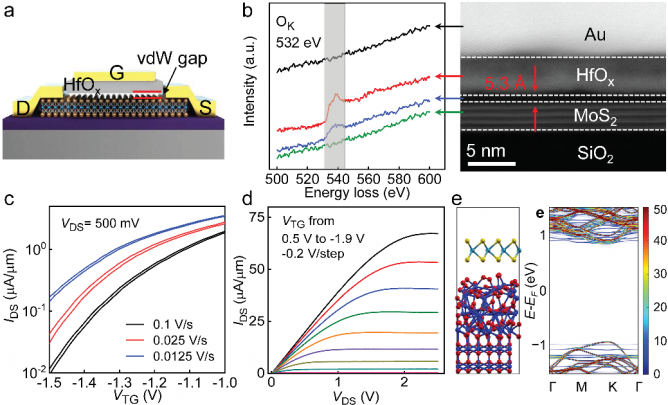

器件的結構表征和基礎性能

當距離超過3埃時,兩種材料間的耦合作用會極大減弱并形成一個接近物理吸附的界面。此時,兩種材料的電子性質不再相互影響,介質缺陷與溝道層之間的耦合作用將被極大削弱,并保留各自固有的電學特性。通過范德華異質集成,巧妙地在柵極絕緣層和MoS2溝道之間構建了寬度達到5.3埃的范德華間隙(圖1),有效的拉開了半導體溝道層與柵極絕緣層的距離,實現了準物理吸附的異質界面,去除了柵極缺陷與溝道之間的缺陷耦合,獲得了回滯電壓低至10 mV、亞閾值擺幅接近理論極限的MoS2頂柵晶體管。基于該晶體管優良的電學性能,組裝了或、與、非邏輯門電路,并實現超高的電壓增益。

劉興強教授和廖蕾教授、博士后秦文靜以及武漢大學何軍教授是該工作的共同通訊作者,湖南大學為第一通訊單位。碩士研究生羅鵬飛和博士研究生柳暢為文章共同第一作者。該工作得到了科技部重點研發計劃、國家自然科學基金和湖南省自然科學基金等項目的支持。

(來源:湖南大學)