近日,上海交通大學電子信息與電氣工程學院電子工程系吳泳澎教授課題組在6G基礎研究領域取得重要進展,研究成果有限塊長MIMO準靜態瑞利衰落信道中大規模隨機接入的能量效率(Energy efficiency of massive random access in MIMO quasi-static Rayleigh fading channels with finite blocklength)已被IEEE Transaction on Information Theory正式接收發表。博士研究生高俊園為該論文的第一作者,吳泳澎教授為該論文的通訊作者。

IEEE Transactions on Information Theory是信息論領域國際頂級期刊,創刊于1953年,主要發表與信息傳輸、處理和利用相關的基礎理論研究成果。

IMT-2030(6G)推進組在2022年7月發布的《6G典型場景和關鍵能力》白皮書中,明確將超大規模連接列為6G的五個典型場景之一。超大規模連接場景的兩個關鍵特點是小包傳輸和用戶隨機接入。因此,基于無限碼長和確定性用戶接入的經典香農多用戶信息理論已不再適用于超大規模連接場景。吳泳澎教授課題組的研究成果填補了超大規模連接場景背后的系統性信息理論框架空白。論文評審人評價該研究成果“對研究界具有顯著價值”(of significant value for research community)。

論文背景

超大規模連接場景中的通信方案設計主要受四個因素的影響:1)海量用戶通常以隨機活躍的方式接入系統;2)每個用戶傳輸的信息比特數量較少;3)每個用戶的通信能效有嚴格要求;4)每個用戶要盡量實現低時延傳輸。為應對這些挑戰,需要采用大規模隨機接入技術。此前,關于大規模隨機接入技術的信息理論研究主要集中在漸近域分析,即需要假設碼長、傳輸比特和用戶數等趨于無窮。這些假設與超大規模連接場景的特點不一致,因此相關研究工作無法對實際超大規模連接系統的傳輸方案設計做出有效指導。

創新成果

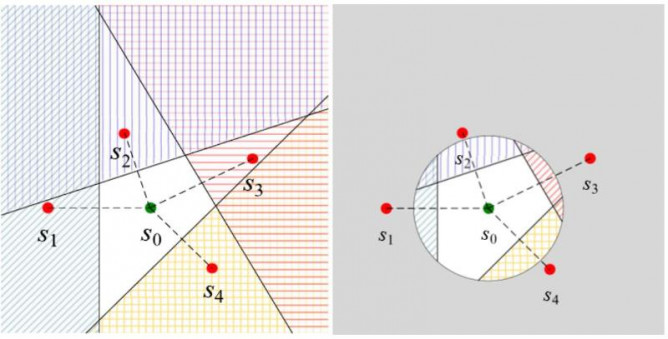

與傳統多址接入相比,大維隨機接入的用戶數量大幅增加,導致錯誤事件的數量顯著增加。因此,如果采用簡單的標準聯合界來分析用戶錯誤概率將會導致錯誤空間的大幅疊加,從而使得所推導的理論界極松。為解決這個問題,本研究采用Fano界來推導大規模隨機接入在非漸近場景下的理論界。它的性能依賴于對傳輸信號線性組合周圍區域的選擇,可以被定義為“好區域”。基于本研究所設計的“好區域”,可以推導出非漸近域下空時頻三維大規模隨機接入系統傳輸性能緊致的理論極限界。

錯誤空間及“好區域”

得到的理論界揭示一系列對實際超大規模連接系統通信方案設計具有重要指導意義的結論:1)當用戶數低于某個門限時,達到系統最優性能所需要的每比特能量與單用戶通信場景相同,即采用傳統串行干擾抵消接收機架構就能實現完美的多用戶干擾消除效果,每個用戶采用經典單用戶編碼就能逼近最優理論性能極限;2)當用戶數高于某個門限時,達到系統最優性能所需要的每比特能量隨用戶數的增加緩慢增長。而傳統串行干擾抵消接收機在用戶數高于某個門限之后就無法正常工作。理論結果揭示用戶數高于某個門限時傳統串行干擾抵消接收機架構已不再適用。逼近最優理論性能極限需要設計全新的多用戶編碼以及接收機架構;3)標度律分析表明,對于給定碼長n,當天線數增加log n維度,達到系統最優性能所需要的能耗能降低1/n維度,顯示采用多天線技術對于超大規模連接系統的低功耗傳輸具有顯著增益。

吳泳澎教授課題組所建立的信息理論框架是大規模隨機接入研究的重要成果。

活躍用戶數Ka 與每比特能量Eb

論文信息

上海交通大學電子工程系為論文第一完成單位,博士研究生高俊園為第一作者,吳泳澎教授為通訊作者,合作者包括上海交通大學邵碩副教授、高通公司楊煒博士和中科院外籍院士、美國科學院與工程院兩院院士、普林斯頓大學文森特·珀爾教授。

該研究工作受國家自然科學基金優秀青年基金項目和國家重點研發計劃寬帶通信與信息網絡重點專項資助。

論文鏈接:https://arxiv.org/abs/2210.11970

(來源:上海交通大學)