近日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所硅光課題組研究員武愛民團隊/龔謙團隊與浙江大學副教授金毅課題組合作,在硅基襯底上研制出超小尺寸的包含InAs量子點的納米共振結構,基于準BIC原理實現了O波段的片上發光。7月28日,相關研究成果以Heterogeneously integrated quantum-dot emitters efficiently driven by a quasi-BIC-supporting dielectric nanoresonator為題,在線發表在Photonics Research上,并被選為當期Highlight文章。

硅光集成技術具有大帶寬、低成本、低功耗和高集成度等優勢,應用于電信和數通的光互連,且在Lidar和醫療傳感及智能運算領域也頗具潛力。然而,由于硅是間接帶隙半導體,不能直接發光,硅基光源是行業亟待解決的關鍵難題。模組和系統中的光源仍利用III-V材料來實現,工業界成熟的技術主要是利用高精度封裝將外部光源與硅光芯片耦合成組件。多材料體系的混合集成光源是行業發展的核心方向,以下方案備受關注:Flip-Chip混合集成、異質鍵合以及硅基異質外延。微系統所硅光團隊深耕硅光Flip-Chip光源領域,在集成芯片上開展高性能的應用示范,近期合作提出結合異質集成和InAs量子點的亞波長尺寸片上光源實現方法。量子點是納米尺度的零維結構,不僅對位錯缺陷比較鈍感,而且具備低閾值電流密度和高工作溫度等潛在性能。

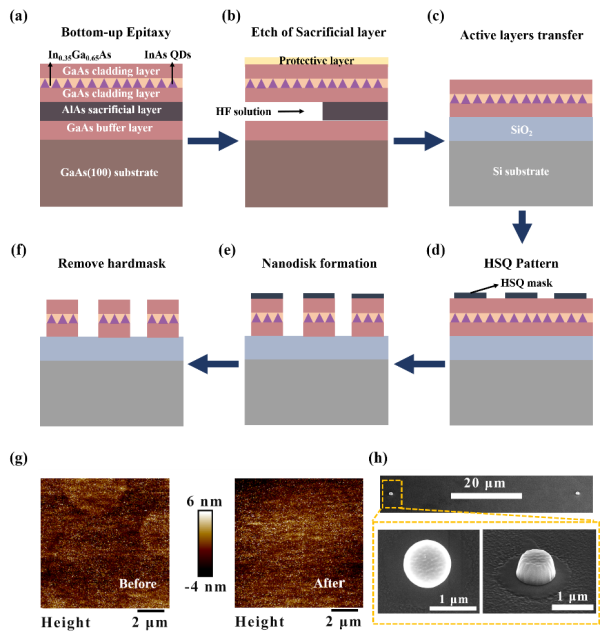

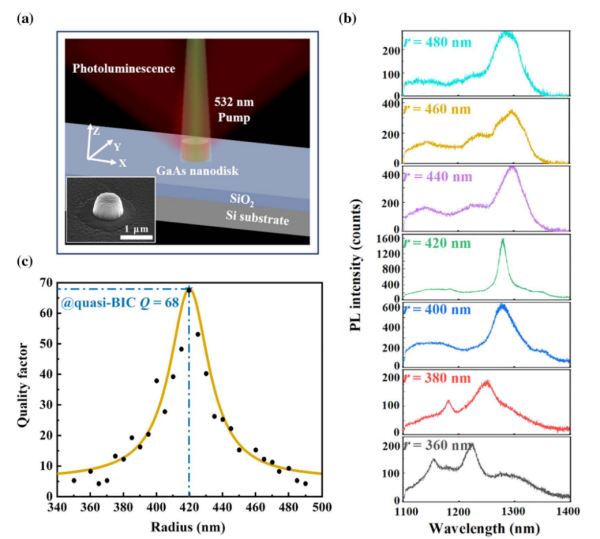

基于多級共振原理的單粒子共振器具有豐富的共振方式,但光場局域能力弱且Q值不夠高,難以實際應用于片上激光。準連續域束縛態(Quasi bound states in the continuum,QBICs)具有高局域性,為實現小尺寸以及陣列化的硅基發光器件開辟了新路徑。合作團隊通過MBE(分子束外延)生長了包含InAs量子點和應變緩沖/釋放層以及GaAs包層的復合結構,利用剝離和異質鍵合將復合結構轉移到硅基襯底上(SiO2層上),結合準BIC的物理機制,利用微納加工工藝實現了亞波長尺度的O波段的片上發光。科研團隊將III-V量子點外延和異質鍵合技術相結合,消除了晶格失配的同時也避免了硅基外延的復雜多層緩沖層結構,對于大規模片上光集成更有利,具體工藝流程見圖1。圖2(a)為結構示意圖,納米盤結構中包括了2.2原子層厚度的InAs量子點,上下分別是2 nm和6 nm的應變緩沖層和應變釋放層,還包括上下的GaAs包層和AlAs犧牲層。InAs量子點位于盤的中心位置,以匹配準BIC模式的場分布,保證光與物質充分的相互作用,該體系結構可以增強量子點與準BIC之間的耦合,從而增強光致發光;圖2(b)為不同尺寸諧振器的PL譜結果,結果表明,納米諧振器半徑尺寸在420 nm時支持準BIC態,此時Q因子為68(理論值達到229),相比未達到準BIC態時最高提升了11倍,這使光致發光強度最高提升了8倍。通過提高復合外延層的質量以及優化膜轉移工藝可以進一步增強發光性能。該研究為實現硅基集成的片上光源提供了頗有前景的解決方案,對于大規模的光集成提供了超小尺寸的新器件,進一步實現電致發光的片上光源則有望為硅基發光提供更有實用價值的解決方案。

圖1.異質集成的InAs量子點發光器件的工藝流程。

(來源: 上海微系統與信息技術研究所)