近日,南京航空航天大學物理學院“光電功能材料、器件與物理”科研團隊提出了一種新型的“超吸收”概念,實現了電泵浦單模激光二極管。大尺寸的金屬Pt納米顆粒作為一種超吸收材料,可以在光脈沖激發和電激發下調控單根氧化鋅微米線的激光輸出模式、實現單模激光輸出,為開發一維線型微/納米結構超低閾值單模激光器的提供了可能的技術路線。該成果以“Electrically driven single microwire-based single-mode microlaser” 為題發表在國際頂級學術期刊《Light: Science &Applications》上。

1. 基于單根微米線的光泵浦單模激光

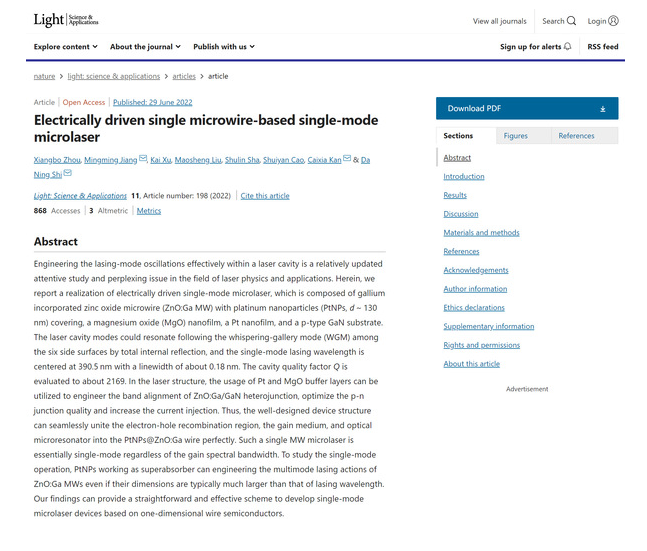

圖1 光脈沖激發單根PtNPs@ZnO:Ga微米線單模激光的實驗結果

研究人員采用簡單的碳熱還原反應法制備了高結晶質量的六邊形Ga摻雜ZnO(ZnO:Ga)微米線。所制備的單根ZnO:Ga微米線作為激光增益介質和高品質光學諧振腔,可以用于實現回音壁模(WGM)紫外受激輻射。同時,Ga元素的摻入能夠有效的增強單根微米線的電學輸運特性,特別是其可媲美于微納尺度的金屬絲的導電能力。然而,微米尺度的微腔因其尺寸遠大于紫外激光波長,一般都缺少有效地選取單模的機制,導致群速度色散較大,脈沖展寬,難以實現單模輸出。為實現單根ZnO:Ga微米線微腔的激光模式調控及單模激光輸出,研究人員巧妙地利用大尺寸Pt納米顆粒(PtNPs)作為超吸收材料依附在單根ZnO:Ga微米線的表面,獲得了高品質因子和低閾值的單模激光,如圖1所示。此外,研究人員還系統地研究了PtNPs修飾ZnO:Ga 微米線中激光增益與吸收損耗之間的相互作用。通過調控PtNPs的尺寸大小,得到了最佳性能的單模激光及其產生的條件。更為重要的是,PtNPs的引入并沒有破壞激光諧振腔的光增益獲取;同時,隨著PtNPs尺寸的增加,微米線諧振腔激光的產生可以由多模向單模轉換,較為靈活地實現了單模激光的模式調控。

2. 基于單根微米線的電驅動單模激光二極管

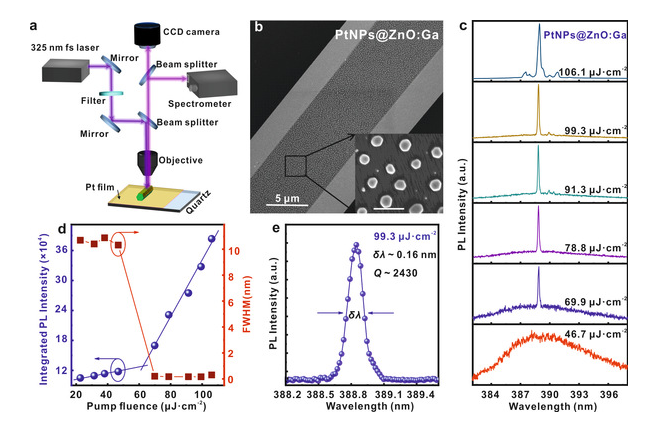

圖2 電激發單根PtNPs@ZnO:Ga微米線基異質結二極管單模激光器的結構和實驗結果

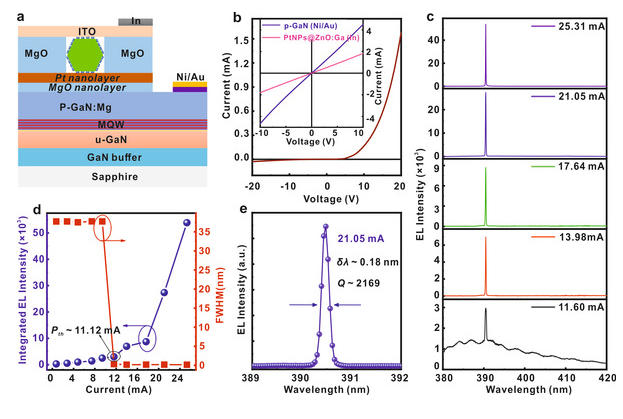

研究人員針對n-ZnO:Ga MW/p-GaN異質結發光器件結構中載流子注入效率低和界面處光損耗的嚴重問題,引入了Pt/MgO金屬納米薄膜和介質緩沖層,設計并制備了n-ZnO:Ga MW/Pt/MgO/p-GaN異質結器件。該器件在正向驅動偏壓下可實現無自發輻射背景的電驅動紫外多模式受激輻射。低反射指數介質層MgO的引入可以適當調制n-ZnO:Ga/p-GaN異質結的能帶結構,降低電子泄漏,操縱載流子在微米線中的傳輸路徑和降低異質結界面的光損耗,從而實現以ZnO:Ga近帶邊發光為主導的純紫外發光。而Pt納米薄膜的引入可以進一步優化異質結界面質量,使單根ZnO:Ga微米線與p-GaN之間的電接觸更加容易和可靠。兩者的結合可以有效地提高有源區載流子注入效率和光增益的獲取,將結區耗盡層載流子的復合、激光介質和光學微諧振腔融合到一起,產生紫外受激輻射。為了獲得電驅動的單模激光器,研究人員進一步改善器件結構,將大尺寸PtNPs(d ~ 130 nm)修飾的單根ZnO:Ga 微米線作為有源層引入到n-PtNPs@ZnO:Ga MW/Pt/MgO/p-GaN異質結激光二極管中,獲得了具有單頻發射的紫外激光二極管。如圖2所示,在正向驅動偏壓下,該器件的激光閾值電流、FWHM和品質因子Q分別為11.12 mA、0.18 nm和2169。實驗和理論的研究結果表明大尺寸的金屬PtNPs作為超吸收材料,可以在不破壞微米線光學諧振腔的條件下操縱激光諧振腔的振蕩模式,實現激光由多模向單模的轉變,見圖3。此外,研究人員還測試了具有高重復性和可控性的單模激光器的實現情況,即沉積合適尺寸的PtNPs可以調制光在單根ZnO:Ga 微米線中的傳輸路徑,實現激光的模式鎖定。該研究結果為開發基于一維半導體微/納米線的單模微激光器設計和構建提供了一個直接有效地方案。

圖3 電激發單根PtNPs@ZnO:Ga微米線基異質結二極管單模激光的實驗結果和機理分析

該研究基于大尺寸Pt納米顆粒所提出的超吸收概念,能夠為寬帶隙半導體低維結構微腔激光輸出模式調控、實現單模輸出提供了一種新穎的實驗方案。該超吸收概念相較于目前廣泛應用的實驗方案,更簡單、易操作,特別是對微腔的損耗與增益之間進行有效的調控。該器件結構能有效地將結區耗盡層、激光增益介質和光學諧振腔完美的集成在單根微米線結構中,結合大尺寸Pt納米顆粒對微腔模式的調控,實現高性能的電驅動單模激光二極管。該文章為寬帶隙半導體微腔單模激光器件的設計與構筑提供一種全新的實驗方案與器件結構,特別是為基于常用一維微/納米結構超低閾值激光器的開發提供了新的思路。

研究成果以 Electrically driven single microwire-based single-mode microlaser 為題發表在Light: Science & Applications期刊上。南京航空航天大學物理學院周祥博博士生為第一作者,姜明明研究員、施大寧教授和闞彩俠教授為共同通訊作者。該工作得到了國家自然科學基金(11974182,11874220)和中央高校基本科研業務費(NC2022008)等項目的支持。

論文地址:https://www.nature.com/articles/s41377-022-00874-w

(來源:南京航空航天大學)