利用太陽能資源對于緩解人類的能源需求和實現人類社會的可持續發展具有重要意義,亦是實現國家碳達峰和碳中和目標的重要措施之一。鈣鈦礦太陽能電池(Perovskite solar cells, PSCs)作為新一代光伏技術,憑借其優異的光伏效率、簡易的制備方法和低廉的生產成本受到了廣泛關注,目前認證光電轉換效率已達25.7%,逐漸接近晶硅太陽能電池26.7%的效率,但是在商業化的道路上依然面臨著穩定性差和大面積制備效率低等問題。

為了促進鈣鈦礦太陽能電池的進一步發展,中國科學院寧波材料技術與工程研究所葛子義研究員與劉暢副研究員等人前期通過界面修飾與缺陷鈍化(Adv. Mater. 2019, 31, 1903239;Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2101416;Infomat 2021, 3, 1431)和新型二維鈣鈦礦材料設計(Nano Energy 2022, 93, 106800)等手段,大幅度提升了鈣鈦礦光伏器件效率和穩定性,以及在鈣鈦礦晶體生長和大面積制備方面發表綜述(Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 1653)。

近日,葛子義研究員與楊道賓副研究員等人在Energy & Environmental Science上發表了題目為“Recent advances in dopant-free organic hole-transporting materials for efficient, stable and low-cost perovskite solar cells”的綜述論文,系統總結了近年來鈣鈦礦太陽能電池器件中非摻雜空穴傳輸材料的研究進展,并對如何實現高效、穩定和低成本的鈣鈦礦太陽能電池進行了展望,原文鏈接:https://doi.org/10.1039/D2EE01256A。

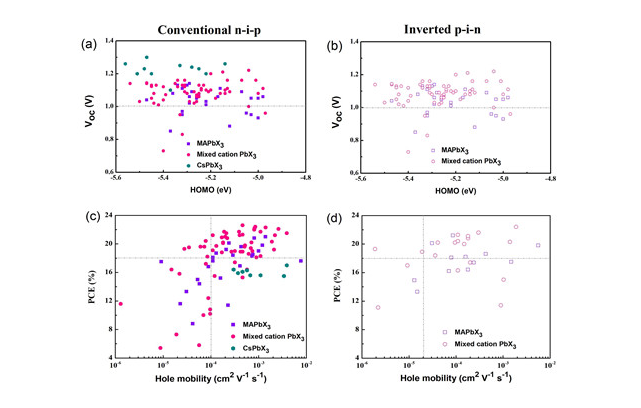

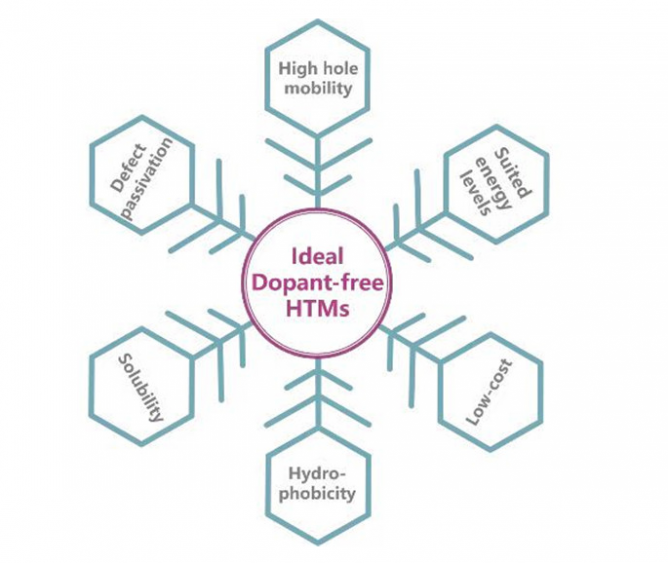

空穴傳輸材料對于實現高效率鈣鈦礦太陽能電池至關重要,目前應用最為廣泛的空穴傳輸材料(如Spiro-OmetaD、PTAA)價格昂貴,并且往往需要添加摻雜劑,這些摻雜劑往往是親濕性的,會吸收空氣中的水分從而導致鈣鈦礦的潮解,嚴重損害器件的穩定性。通過合理的分子結構設計和優化,開發低成本非摻雜空穴傳輸材料是解決該問題的有效途徑之一。在本綜述中,按照鈣鈦礦活性層不同,將近兩年來非摻雜空穴傳輸材料的研究工作分成了甲胺離子系列、混合陽離子系列和全無機系列三大部分,分別進行了詳細闡述。通過對大量器件性能參數的匯總分析,揭示了材料空穴遷移率和能級與器件效率之間的關系(如圖1),并提出高效非摻雜空穴傳輸材料的六大設計準則(如圖2)。首先,要具有高的空穴遷移率和導電率,可以有效地傳輸空穴;第二,要具有與鈣鈦礦層匹配的能級,有利于激子在界面處的分離;第三,要具有鈍化界面缺陷的能力,抑制界面處的非輻射復合損失;第四,要具有良好的疏水性,保護鈣鈦礦層免受潮氣的侵蝕,提高器件的穩定性;第五,要具有較低的生產成本,便于大面積制備;第六,要具有良好的溶解性。最后,對未來的發展方向進行了展望,希望可以早日實現鈣鈦礦太陽能電池的商業化應用。

上述工作獲得了國家杰出青年科學基金(21925506)、國家重點研發計劃(2017YFE0106000)、國家自然科學基金聯合基金重點項目(U21A20331)、國家自然科學基金(51773212、81903743、22005322)、浙江省自然科學基金(LQ22E030013)、寧波市科技創新2025重大專項(2018B10055)、中國科學院前沿科學研究重點項目(QYZDB-SSW-SYS030)等支持。

圖1 非摻雜空穴傳輸材料與器件性能關系統計圖:(a)和(b)開路電壓Voc與HOMO能級;(c)和(d)空穴遷移率與效率

圖2 理想非摻雜空穴傳輸材料的設計準則