近年來,室內電子設備的日益普及激發了對半永久性室內發電系統的需求。光伏是適合用于室內能量收集的重要技術之一。有機光伏器件具有獨特的光學特性(如高吸收系數,帶隙可調)和其他特征(柔性,半透明),能很好地匹配以低光強、不同的輸出光譜和美觀為特征的室內光條件/環境。發展和研究弱光光伏器件必須準確測量器件性能參數,主要包括能量轉換效率(PCE),短路電流(Jsc),開路電壓(Voc),填充因子(FF)。然而,盡管有機光伏器件在標準光照下可以準確測得Jsc,在弱光下測試的Jsc卻常常存在嚴重高估的現象。該現象從未被關注,導致對弱光器件性能的評估和工作機制的分析出現了嚴重錯誤。

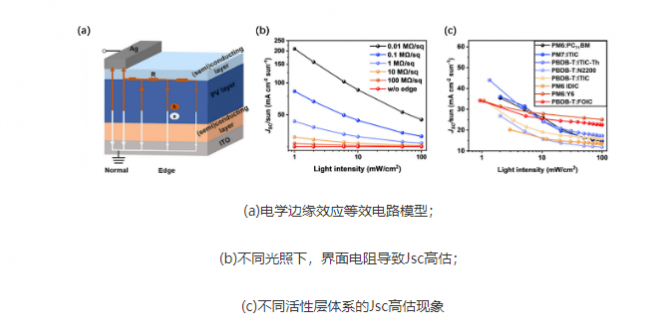

西安交通大學金屬材料強度國家重點實驗室趙超博士和馬偉教授分析認為,決定電學邊緣貢獻的關鍵物理參數是電壓分布而不是電阻。隨著光照強度降低,光電流減小,器件邊緣的電壓分布變寬,有效邊緣面積增大,導致器件的有效面積增大,造成弱光下Jsc高估。基于上述分析,研究團隊提出等效電路模型,以研究光照強度和器件表面電阻對電學邊緣效應的影響。計算和實驗結果表明,當界面電阻為1MΩ/sq時,在標準光照下(1 sun),邊緣效應很小;然而,在低光照下(0.01 sun),邊緣效應將導致Jsc高估>70%,PCE高估>22%。該機制適用于所有類型的光伏器件,包括有機太陽能電池,鈣鈦礦太陽能電池,染料敏化太陽能電池。此外,電學邊緣效應通常被認為只發生在具有導電層的器件中,本研究揭示非導電層的界面摻雜也能造成明顯的電學邊緣效應:在0.01 sun光照下,Jsc高估51%,PCE高估15%。相比導電界面層,界面摻雜引起邊緣效應從未被關注,也極易被忽視。進一步地,研究團隊發現隨著表面粗糙度的增大,界面電阻減小,導致更強的邊緣效應。基于以上結果,研究團隊提出增加器件的有效面積、降低表面粗糙度、使用掩膜、設計無邊緣器件結構,以避免電學邊緣效應導致Jsc高估和PCE高估。該工作為電學邊緣效應的內在機制及其對器件性能評估的影響提供了新見解,有利于促進室內光伏器件研究領域的健康發展。

該研究成果以《弱光器件中電學邊緣效應導致光電流高估》(Electrical edge effect induced photocurrent overestimation in low-light organic photovoltaics)為題發表于《焦耳》(Joule)上。西安交大材料學院博士生周曉波為第一作者。西安交大金屬強度國重室趙超博士、馬偉教授、華盛頓州立大學Brian A. Collins教授為共同通訊作者。西安交大金屬強度國重室為第一通訊單位。該工作的合作者還包括西安交大金屬強度國重室周科副教授和東華大學先進低維材料中心馬在飛教授。

論文鏈接:https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00282-3

課題組網站:http://gr.xjtu.edu.cn/web/msewma/home

(來源:西安交通大學材料科學與工程學院)

(來源:西安交通大學材料科學與工程學院)