受到前所未有的零部件短缺影響,晶圓廠眼下為了擴產而訂購的一系列關鍵設備可能需要等一年半或更久才能到貨,這也使得半導體產業的擴張計劃面臨持續延后的風險。

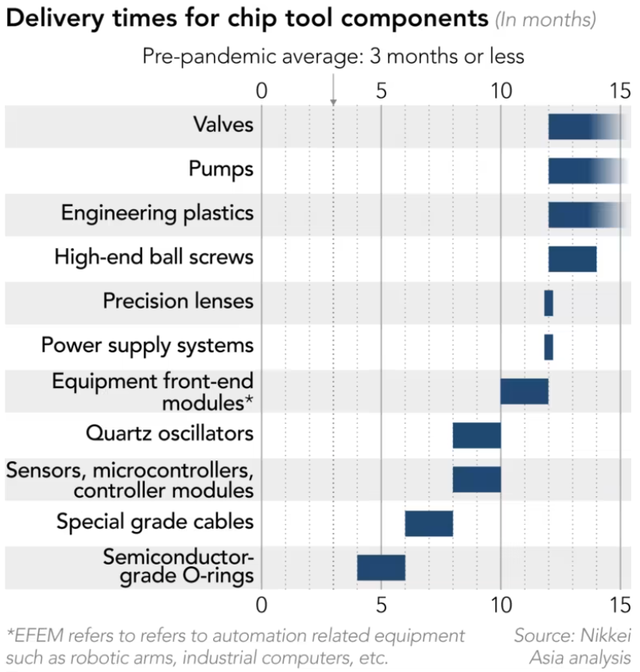

據《日經新聞》援引業內人士報道,包括應用材料、科磊、泛林集團、阿斯麥等公司都已經對客戶發出警告,稱他們可能需要等最長一年半才能交付訂單。缺貨的狀況也極為普遍,透鏡、微控制器的閥門和泵、工程塑料和電子模塊都存在短缺的情況。而在疫情前,這些設備的供應周期大致不會超過三個月。

(不同材料的預期交付時間,來源:日經新聞)

在供應跟不上的同時,對于晶圓生產設備的需求卻在持續激增,包括臺積電、聯電、英特爾、三星等大廠都有建設新工廠的計劃,其中有一些甚至預期在明年投產。目前這些代工廠也開始對交付時間感到焦慮,包括臺積電、三星也都開始派出高管敦促設備供應商“拿出更大努力保供”。

供應鏈周期越拉越長

需要說明的是,供應鏈周期在去年已經上升至10至12個月,眼下的情況顯示問題仍在持續惡化。業內人士透露,美國科磊生產的一些測試設備交付時間已經排到20個月后。此外印刷電路板生產商欣興電子也表示交付周期從去年12-18個月進一步提高至30個月。

一家美國頂級芯片生產商的經理對媒體表示,上個月一家零部件供應商告訴他六個月以后能交貨,上周變成八個月,到了這周又延長至10個月。對此他表示已經“麻了”,夾在客戶和供應商之間令他感到痛苦。

聯電CFO劉啟東表示,根據公司對供應商的走訪,零部件短缺的情況仍然處于持續惡化的狀態,事情可能要到今年下半年才會開始出現轉機。此外公司雖然預期新廠的建成日期大致不變,但產能爬坡的速度顯然會放慢。

阿斯麥也附議稱,業內一致預期芯片短缺可能還要持續兩年時間,所以整個行業都在加緊應對這個問題。

據消息人士報道,雖然半導體行業增長的意愿很強烈,但許多設備生產商的供應商對于擴張產能仍較為猶豫。與汽車行業一樣,供應鏈有一個環節卡住將導致整個行業陷入停頓。

對于芯片生產商而言,更換零部件和材料也不是一個短期可行的選項。因為任何替代品都必須經過漫長的驗證過程,以確保生產連續性和質量。除此之外還有一部分精密組件,例如易威奇的化學處理泵和蔡司的高端透鏡,在市場上也很難找到同樣品質的替代品。

摩根大通亞太科技(002540)、傳媒和通訊研究聯席主管Gokul Hariharan解讀稱新設備的交貨時間過長可能會使產能增加延遲三到六個月,但行業也需要考慮需求放緩的問題。

Hariharan強調,從整個半導體行業的角度來看,他最大的擔憂仍然是需求增長是否可持續。現在已經看到消費電子產品需求放緩的跡象,最終可能對半導體供應鏈產生一些影響。