據日經報道,日本企業Novel Crystal Technology(NCT)發布消息稱,公司與日本酸素控股旗下的大陽日酸、東京農工大學一起,成功實現了氧化鎵功率半導體的6英寸成膜。

報道表示,以往的技術只能在最大4英寸晶圓上成膜,NCT在世界上首次實現6英寸的成膜。有助于削減生產成本,有望把成本降到“碳化硅(SiC)功率半導體的三分之一”(NCT相關人員)。

據NCT預測,氧化鎵晶圓的市場到2030年度將擴大到約590億日元規模。該公司的目標是在確立晶圓量產技術后,2024年度銷售晶圓的量產裝置。將銷售給大型功率半導體廠商,用于實現純電動汽車等的節能。

“毀譽參半”的新材料

作為一個被看好的替代者,氧化鎵自然有其特點所在。據本土氧化鎵初創企業銘鎵半導體的創始人陳政委介紹,氧化鎵材料主要擁有三大優勢:

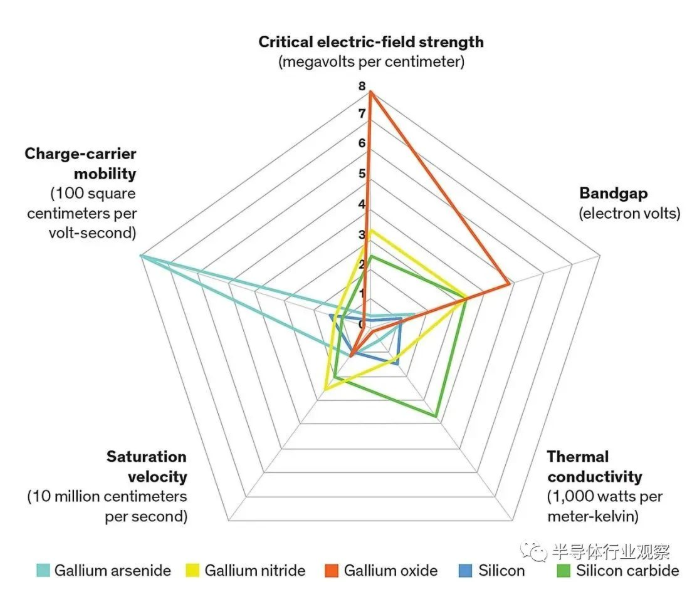

首先,在功率半導體特性上,其性能數倍于硅基、碳化硅和氮化鎵,是制備高功率半導體電力電子器件的優選材料,“相比于其他寬禁帶半導體(GaN 和 SiC)材料,其擁有更高的擊穿場強(~8 MV/cm),同時,這種材料還有更低的能量損耗、更高的熱穩定性和化學穩定性等優勢。”陳政委一步指出。

其次,因為氧化鎵的材料問題已經得到初步的解決,液相導模法的生長工藝決定其材料成本優勢非常明顯;第三,氧化鎵在深紫外光電器件方向具備天然的性能優勢,其物性穩定,幾乎不受到外界環境的改變。

據一篇發表在IEEE的文章中得出結論,在對半導體至關重要的五個特性中,穩態單斜型氧化鎵(即:β相氧化鎵)擁有高臨界電場強度,這是其最為明顯的優勢,有助于打造超高功率的分立型半導體器件。

可以向其添加電荷載流子也是氧化鎵的另一個特性。我們也可以使用這種方式,通過一種被稱為摻雜的過程提高其導電性更高。這里的摻雜就涉及向晶體中添加受控量的雜質,以控制半導體中電荷載流子的濃度。例如在硅中,您可以使用離子注入,然后進行退火,以便在晶體中摻雜磷(添加自由電子)或硼(減去它們),進而使電荷可以在其中自由移動。同樣,在氧化鎵上,同樣可以用類似的方式添加電子。

但正如陳政委所說,氧化鎵雖然有性能優勢明顯,但也有其明顯的短板所在。如:氧化鎵的導熱系數不高,使用存在器件穩定性的問題;氧化鎵本征為N 型半導體材料,對于氧化物而言,解決 P 型摻雜問題相對比較困難。這正是研究者或者產業者把氧化鎵看作一種“毀譽參半”材料的原因。

即使如此,業界統一認知,這并不是限制氧化鎵研究和產業化的問題,而是逐步需要解決的瓶頸問題,因而還是有很多團隊持續投入到這個新技術的研究上。自2012年日本獲得2英寸氧化鎵材料以來,歷經了多年發展,氧化鎵材料以及氧化鎵基光電及功率器件業已得到初步的驗證,正在逐步產業化發展。同時在這個發展過程中,人們還為氧化鎵的未來做了更多的設想。

據陳政委介紹,氧化鎵在電力電子器件如肖特基二極管和場效應晶體管、日盲紫外光電探測器、紫外透明導電電極、信息存儲器、氣敏傳感器、光催化等領域中展現出巨大的應用前景,是一種極具應用潛力的多功能超寬禁帶半導體材料。

日美歐中涌入其中

目前,全球的多地的研發人員均對其都產生了濃烈的興趣。

陳政委也告訴記者,目前國際市場上,氧化鎵產品的開發競爭非常激烈,日美以及歐洲各國已經投入大量的人力物力財力,特別是日本,在氧化鎵材料和器件方向都獲得了令人稱贊的成果,中國在氧化鎵材料方向的研究,實際上開展也并不算晚,但是產業目前尚處于初級階段,領先歐美但落后日本,在重要的功率半導體材料領域,經過中電13所、西電、中科大等一批高校院所的努力,不遜色于國外團隊,但產業化發展仍需進一步突破。他同時也指出,氧化鎵領域能否達到國際領先,關鍵在于材料是否自主生產,考慮到復雜多變的國際貿易形式,長期的外貿卡脖子必然不是長久之計,所以,材料的研發速度和產業化發展就顯得非常重要。”

這個也是包括銘鎵在內的多家本土廠商投入這個領域的原因。

資料顯示,北京銘鎵半導體有限公司已完成近億元的天使、PreA輪融資,公司也完成2英吋氧化鎵材料研發和小批量生產,3-4英吋氧化鎵材料的突破,并具備加工、外延、測試等完整的鏈條;杭州富加鎵業科技有限公司也在中科院上海光機所技術的支持下成立,劍指氧化鎵材料的產業化;此外,中電46所也在氧化鎵領域實現了4英吋的突破,而現階段材料面臨關鍵問題不在于更大尺寸的突破,而在于穩定的高質量的小尺寸(特別是2英吋)氧化鎵的批量化生產,這將成為促進國內氧化鎵功率半導體器件發展的重要基礎。

放眼于全球,尤其以日本在氧化鎵方面的發展最為領先。

早在2012 年,日本Novel Crystal Technology(下簡稱“NCT”)公司就實現了 2 英吋氧化鎵晶體和外延的突破;2014 年,日本NCT實現 2 英吋氧化鎵材料的批量產業化;2017 年,日本 FLOSFIA 實現了低成本亞穩態氧化鎵(α相)材料的突破;2018 年,日本NCT實現了 4 英吋氧化鎵材料的突破,日本 FLOSFIA 實現了α相氧化鎵外延材料的批量化生產,2019 年日本田村實現 4 英吋氧化鎵的批量產業化,同年 2019 年,日本田村實現 6 英吋氧化鎵材料的突破;其中晶體原坯的厚度也是由 5mm 向 25mm 實現突破。

在這個發展過程中,日本氧化鎵產業也涌現出了幾個產業明星。當中尤其以NCT和FLOSFIA最為亮眼。

據介紹,NCT由日本NICT、田村制作所、日本光波株式會社和AGC公司聯合成立,公司已經完成了B輪約合1.7億人民幣投資,主要的研究方向是:β相氧化鎵晶體和外延材料,β相氧化鎵基超高功率電力電子器件;由日本京都大學、日本電裝、日本三菱重工投資成立的FLOSFIA Inc(D輪;已經完成約合4.5億人民幣投資)則是日本在該領域的另一個明星,該公司主要研究方向包括α相氧化鎵外延材料,α相氧化鎵基肖特基二極管和MOS管,解決氧化鎵散熱和P型問題,推出低成本(與硅基持平)、中低壓、超低損耗的器件,首先應用在電動汽車純電動模塊和混合動力模塊、快速充電樁、PFC、AC/DC轉換等方面。

美國kyma公司則是這個市場的另一個參與者,該公司與美國軍方合作現在已經完成1英吋氧化鎵材料的研發和小批量生產。

而從整個氧化鎵供應鏈看,從陳政委的介紹我們得知,在氧化鎵基礎材料方面,有日本NCT、日本 FLOSFIA、美國 kyma、中國富加鎵業、中國銘鎵半導體、中電46所和山東大學投入其中;氧化鎵基礎材料用生長設備方面除了美國 MOCVD 外延設備外,還有日本 FLOSFIA(Mist-CVD 設備),日本第一機電等參與者;美國海軍物理實驗室和中國銘鎵半導體在探索氧化鎵在深紫外區域的光電應用;日本 FLOSFIA、日本NCT、中電13所、西安電子科技大學、南方科技大學和中電55所則聚焦在氧化鎵功率器件器件。

綜上所述,目前已經有相當的產業公司介入氧化鎵材料的產業化進程,同時,在科研體系,幾十家高校院所參與氧化鎵項目的研究工作,積累了豐富的成果基礎。我國方面因為在境內有儲量豐富的鎵,那就意味著可以保證行業上游的原材料充足供應。事實上,日本的氧化鎵原材料部分也是從中國進口,在中國發展氧化鎵產業得天獨厚。由于氧化鎵的優良性價比優勢,在未來功率半導體器件發展過程中,氧化鎵必然會大放異彩,且將涌現出更多的玩家。

“截止目前,國內大部分氧化鎵材料由日本進口,價格昂貴同時貿易受限,另因處于產業中下游的器件設計和封裝制造環節,國內涉足的企業及相關單位起步較晚,對氧化鎵的大面積使用方向仍處于研發及探索階段。”陳政委補充說。

仍然挑戰重重

在與陳政委的交流中他多次強調,氧化鎵雖然前景看好,但在技術難度和專利壁壘等多種因素的影響下,氧化鎵仍面臨重重挑戰。

例如在氧化鎵的晶體生長、晶體加工和外延生長等環節,不僅需要投資近億元的起步投資。同時,在設備、零配件、工藝等諸多方向也需要進行整合與探索。但現在這些領域全球都已經形成了上百項具有知識產權屬性的專利技術成果,其中每一項都存在較大的技術壁壘,非經多年的技術積累不可實現。

其次,因為在下游市場的配套及應用不完善,氧化鎵還沒有形成完整的產業鏈條,因此相對而言氧化鎵材料的發展的門檻就目前的市場狀況而言而言相對較高。

此外,2020年以來,由于銥金價格成倍率提升,造成氧化鎵設備昂貴,進一步加大了起步投資。據陳政委介紹,結合銘鎵半導體對NCT公司的調研和公開的數據,得出了一個較為可信的結論,2017-2019 年,NCT公司的氧化鎵材料銷售額大幅提升,而這三年也正是氧化鎵材料增長相對明確的三年,而2020年以來,NCT公司一方面加大投入,購置了更多的設備,另一方面,對戰略方向做出調整,即:對大于6英吋尺寸氧化鎵材料的突破放緩,將目光轉移到氧化鎵功率半導體器件的突破上,加大氧化鎵后端應用的開發。

“中國的市場也隨著全球對氧化鎵材料的認知度增加而逐年增長,由10%增長至20%多,未來中國有非常大的概率成為氧化鎵材料的主要市場;同時,面對中國市場和目前日本一家獨大的全球市場,這對于中國開展氧化鎵材料的布局和產業化進程是一個非常重要的挑戰。”陳政委告訴記者。

至于大家比較關心的氧化鎵材料在功率器件的應用,在陳政委看來,在未來的發展過程中需要解決兩個關鍵方面的問題:1、氧化鎵散熱問題;2、氧化鎵的 P 型問題。

針對上述問題,全球氧化鎵行業從業人員都在開展研發攻關,并取得了一系列成果,應用于氧化鎵的產業發展上。

針對散熱問題,行業參與者通過剝離技術將氧化鎵剝離并鍵合在導熱系數優良的材料上進行后端的器件加工,這已經被證明是解決氧化鎵散熱問題的產業化可行方式之一。西安電子科技大學的韓根全教授團隊曾發表該項技術的成果報道,在產業應用中,青禾晶元公司的母鳳文研究員團隊所落地的技術也將有望應用在氧化鎵材料上,不僅可以提高氧化鎵單晶片的成品率(不良修補和表面修復),同時可以解決氧化鎵的散熱問題,值得關注。

關于氧化鎵的 P 型問題,目前則有兩種方案可供解決:

1、針對 β 相氧化鎵材料,目前通過離子注入的形式 P 型問題可以得到初步解決,但仍需進行壽命和穩定性檢測,但是值得關注的是,氧化鎵由于性能優勢數倍于現有材料,即便單極型器件亦可以實現目前產業上的大部分問題;

2、針對 α 相氧化鎵材料,同為剛玉型結構的 α-Ir2O3和α 相氧化鎵的失配率低至 0.3%,已經成功驗證了 pn 結型特性,這是一個非常重要的成果,盡管 α 相氧化鎵薄膜材料質量低于 β 相氧化鎵晶體材料,限制了其性能高度,但對比現有的功率器件市場,其性價比優勢還是具備明顯優勢。

正是在這些參與者的推動下,氧化鎵開始取得了突破,其在低成本低損耗的分立型功率半導體器件市場展現了其性價比的絕對優勢。在上述廠商的努力下,讓我們期待氧化鎵真正大放異彩的一天的到來。