所謂的后摩爾時代,就是根據1965年摩爾提出來的當成本不變的情況下,性能和密度都要增加1倍。在這個基礎上,他說每年增加1倍,十年以后,他說每年增加1倍的話,根本就沒有賺錢的機會,十年以后,1975年就改成兩年一次新技術的誕生,這樣的話就可以可持續支持研發持續發展。到2005年,他說摩爾定律由于成本的問題恐怕很難走下去。后來他在兩個會議上提出,技術走到2025年,他覺得走不下去了。所以摩爾定律的發展經過50、60年的歷程,走得相當遠了。

我們來看看現在把它定義為一個后摩爾時代,我個人覺得如果從摩爾當時的定義,從這兩條曲線可以看到,紅色的是英特爾的,另外一條是臺積電的,我們可以看到從22納米一路走過來,走到當今英特爾的10納米,與臺積電的7到5個納米,我們可以看出來,在一個平方毫米上的晶體管的數量達到1個億左右,如果走到7納米、5納米就可以到1.7個億每平方毫米,有1.7億的晶體管在里面。這說明什么問題呢?說明原來摩爾說的,每兩年晶體管的密度要翻一番,在這里顯然是做不到的,我們看到兩家龍頭企業做不到,所以基本上放棄每兩年晶體管密度加1倍的提法。所以我個人覺得,這是一個后摩爾時代的重要標志。

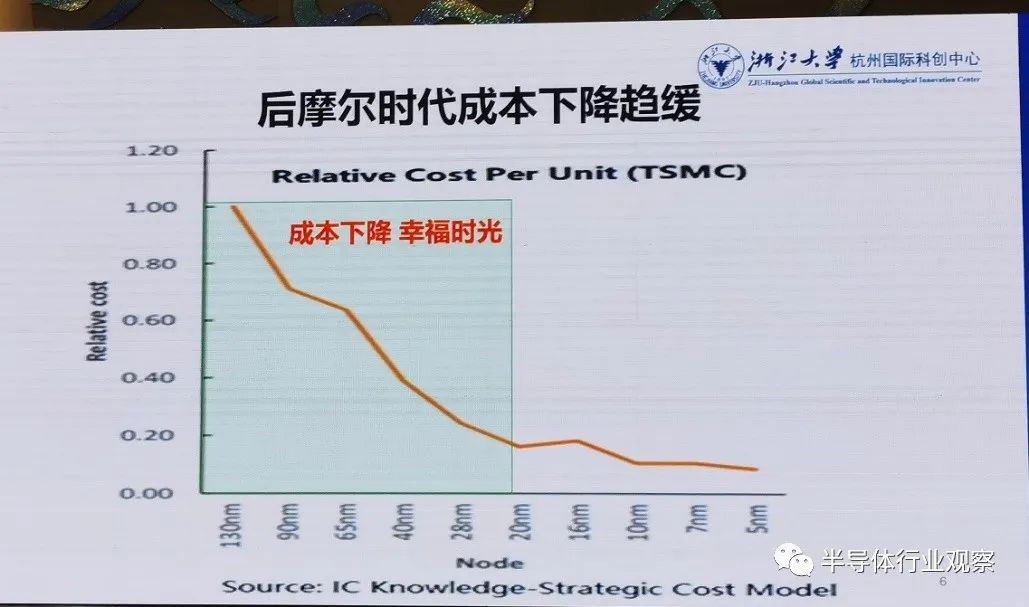

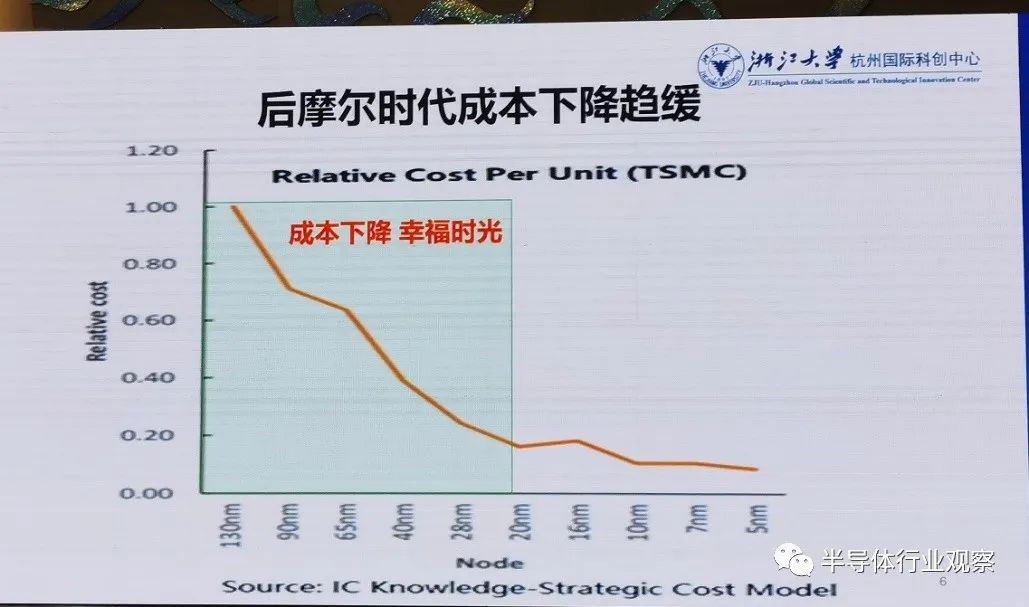

另外一個標志,就是制造成本,我們把臺積電的數據拿出來看看,我們可以看到在0.13微米到28納米這個區間,成本的下降是非常厲害的,基本上可以跟隨摩爾定律的節奏。但是降到28納米以后,進入20納米節點的時候,我們可以看到制造成本的下降就非常艱難了,完全做不到成本下降了,質量不變。所以我覺得這兩個應該是后摩爾時代的特征。

后摩爾時代的挑戰和機遇是什么呢?我跟大家分享一下,下面是一張網上下載的圖,從這張圖我們可以看到集成電路的性能提升,從1978年X軸的最左邊一直延伸到,這個數據是2018年,我們可以看到在2002年以前,晶體管、集成電路的性能每年提升52%,后來每年可以提升23%,到2010年以后,每年提升12%,但是到2014年以后,我們的性能提升就只有3.5%,所以每年的性能提升已經達到一個飽和的狀態,再也不能像以前這樣性能提升1倍,就很難持續下去。這是從技術層面來看它應該也是一個后摩爾時代的標志。

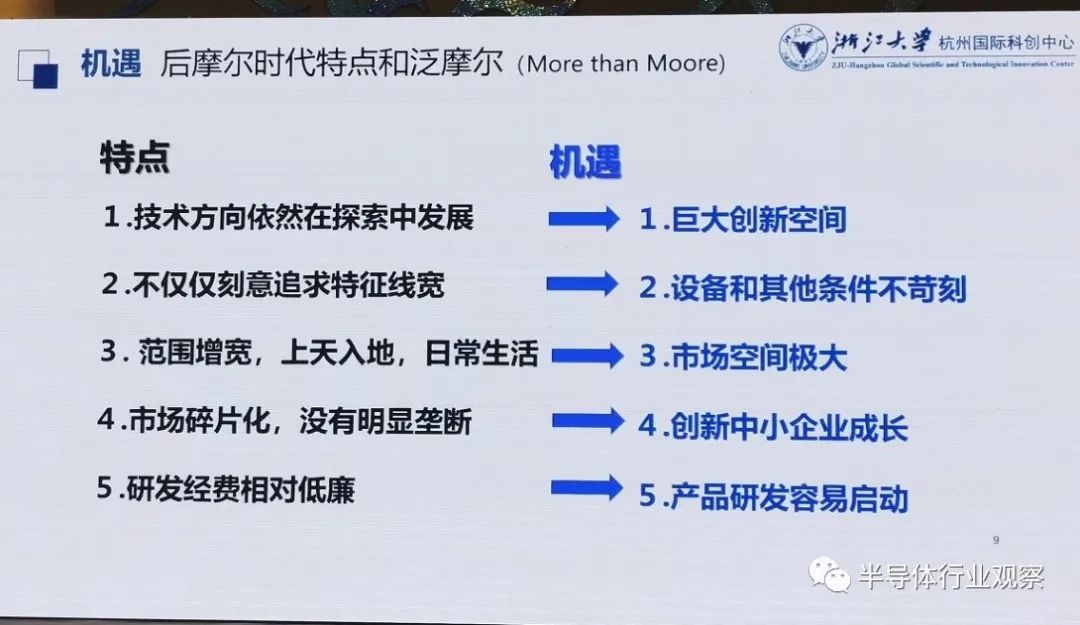

那么在后摩爾時代帶來一些挑戰,有它的一些特點,大家比較看好的技術會走得比較泛寬一點,我個人覺得是叫泛摩爾定律,在后摩爾時代要走的技術基本上呈現了一下幾個特點:

1、技術方向很不清楚,各走各有的途徑,八仙過海,各顯神通;

2、大家放棄了對一個特征線條單一參數的追求,不用去追求一個單一的特征;

3、應用場景更寬,因為從現在無論是大數據、5G通訊等等,它的應用是上天入地,日常生活不所不在;

4、市場碎片化,沒有一個明顯的壟斷,比如說我們來一個可穿戴的產品,比如智能手表,就很難說哪個是最壟斷的,沒有,因為各有各的特點,各有各的功能,各有各的需求;

5、研發經費相對來說低廉,因為你如果不去追求單一特征尺寸的話,不會動輒幾個億,多則幾十個億的美金要投進去,不是這樣的,因為后摩爾時代一些小眾的產品在市場上挺有生存空間的。

機遇就是:

1、既然技術發展方向不那么明確,創新的空間很大;

2、設備和其他條件沒有那么苛刻。

3、市場空間很大;

4、對中小企業的成長很有利;

5、產品研發起來比較容易啟動。

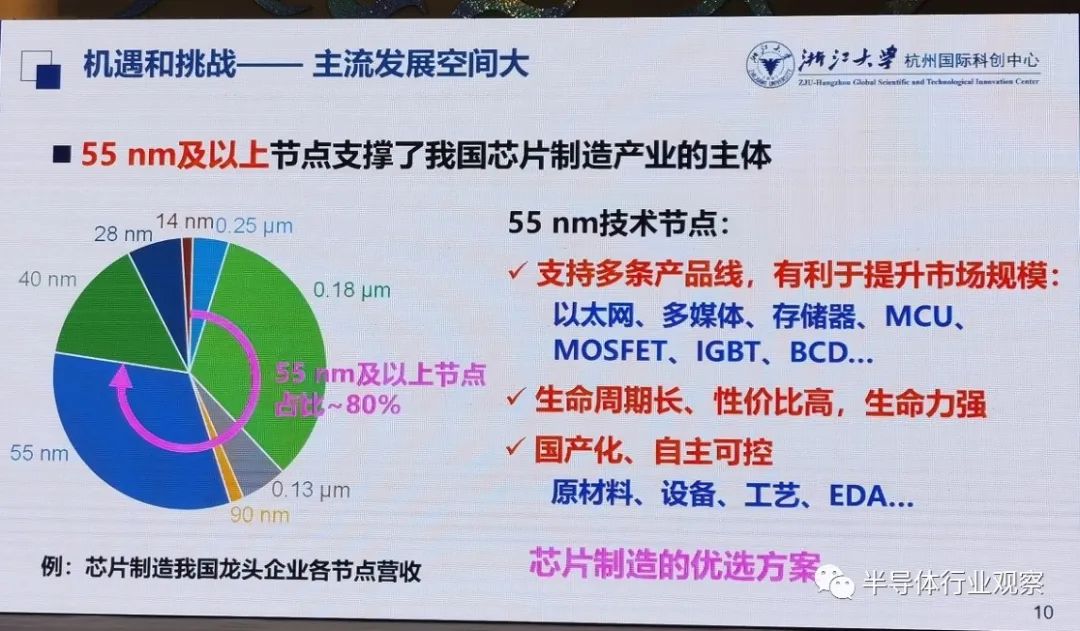

下面這張圖是后摩爾時代國內一家龍頭企業的財報,我們可以看出來,它整個收入的支撐點還是在55納米為基礎的,真正在高端上的支撐點還是非常小的比例。也就是說一些相對成熟的工藝,它的占比大概是80%,也就是說我們做一些相對成熟的工藝,其實有很大的市場和創新空間。

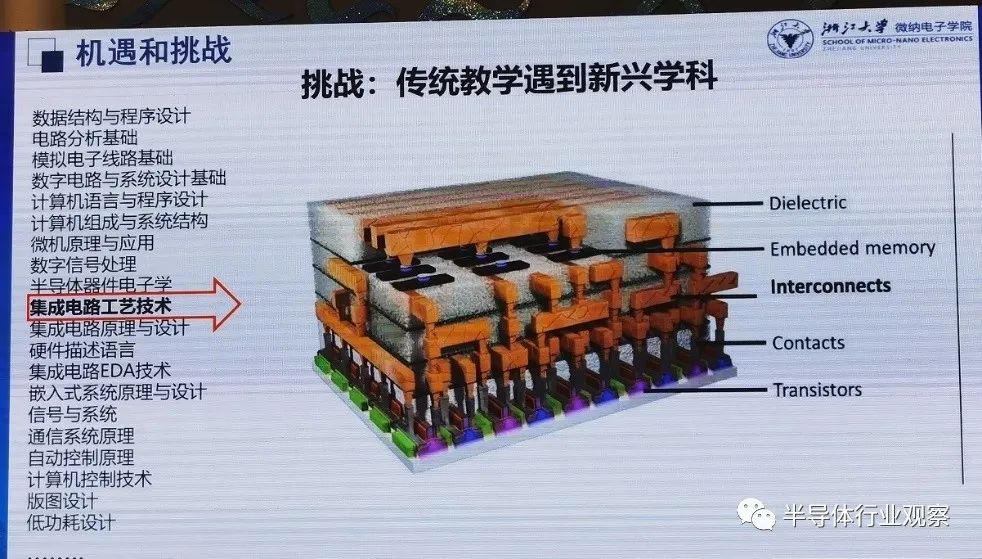

在整個制造中間,我自己本人也是最近兩年才到教育系統,到浙江大學從事教育工作,我前面的時間都是在企業里或者在研究所,從事一些研究、技術開發工作。到大學以后,我就把浙江大學的微電子學院的講義和教材翻出來看了一下,其實這個講義和教材,北大、清華一些微電子的教材都是大同小異,差不多都是這個樣子,反正有幾十門課。但是你仔細一看,里面的教材90%以上都是講設計的。剛才少軍介紹說我們國家的產業發展最短的短板還是在制造上,但是從我們國家教育系統來看,也就是不到10%的教材是在講制造方面的事情,基本上我們的微電子學院都是講設計,講制造非常少。

但實際上這個短板里面的核心是什么?就是集成電路的工藝,就是要把這個晶體管做到硅里面去,下面這張示意圖的最下層是由成千上萬個晶體管,通過各種各樣的導體,把它連出來,再通過很長的銅線把晶體管連接起來,就形成了這樣一個集成電路芯片的基本結構。

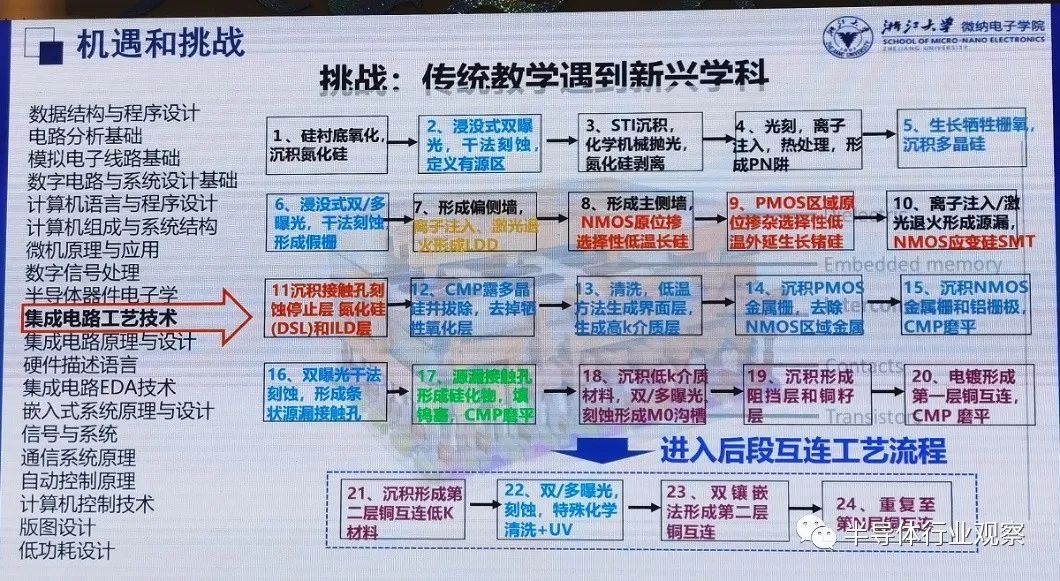

在制造過程中間,流程非常長。舉個例子,如果做28納米的制造,它的工藝流程非常長,整個流程大概有1000多步,其中最復雜的、最具挑戰的大概是前段工藝,它的工藝流程大概有一半是前段工藝的一些技術。我們可以看到,所謂的前端工藝就是要把晶體管做出來。晶體管做完以后,我們就要把這些晶體管連接起來,形成所謂的后段工藝,就是把晶體管連接的工藝,從130納米以后這個連接技術就是由銅來連接,而不是由鋁。在連接里面,雖然它的花樣,它的種類沒有那么多,基本上就是薄膜、光刻來回做,因為取決于銅有多少層的固定層,通常現在的都是10多層,就反復做。所以整個來看,后段的工藝所涉及到的學科基本上以材料科學為主,前段工藝在晶體管制作中間實際上就是固體物理的東西,這兩段對于學科的要求是不一樣的。

剛才很長的工藝流程中間,我們拿出來三個工藝模塊,我們可以看到,做圖形的那一部分,就是光刻和刻蝕上面,我們所涉及到它的物理學,包括里面的光學、等離子體、表面物理等等,還涉及到數學、化學、材料、精細化工等等很多學科都會卷進來。做薄膜工藝的時候所涉及到的也有很多學科,包括摩擦學都會進來,因為在CNP里頭有相當多摩擦學的基本概念在里頭。像阱的制備,加速器物理等等都會涉及進來。所以整個交叉學科在工藝里面的體現是非常明顯的,集中體現了交叉學科的體征。

從這里我要強調一下,我們做芯片制造,其實最大的特點就是要有成套工藝,而不是某一段工藝,剛才我說的1000步工藝,并不是說其中幾步工藝,所以我覺得成套工藝是我們芯片制造的核心的核心,也是我們產業水平的標準。所謂成套工藝就是我們首先要工藝流程設計,關鍵的工藝設備的驗證,關鍵工藝模塊的開發,最后把模塊里面的工藝參數的優化,優化以后最重要的一步把它成套集成起來,就形成一個天衣無縫的組合,就做成一個我們需要的芯片。

整個這個流程過程中間,我們可以看到,像產業里面的一些終極目標就是它的良率提升,不管你是新企業、老企業、大企業、小企業永恒的目標和挑戰,就是良率提升技術,這就相當于一個產業的共性技術。

下面是我前幾天畫的一張圖,我想表明這樣一個意思,我們在集成電路芯片制造里面有很多學科,從數學、物理、化學、化工、計算機等等很多學科,但是這些零零散散分布在理工科高校里面的這么多學科,只有通過一個成套工藝的集成這么一個載體,才能把它形成一個產品,產生它的價值。正是通過成套工藝,我們形成產品的過程中可以關注一些產業的共性技術,比如工藝集成的優化、良率提升,包括現在想做的虛擬制造等等,像這些工藝技術缺少了成套工藝是沒有結果的。

所以,現在我們看到國內有很多平臺,都說對產業的共性技術進行研究,但是個人覺得,脫離了成套工藝,對產業技術所謂的共性研究是很難的,必須依托成套工藝,才能在制造的共性技術上有所支撐。

我舉個例子,作為交叉學科,我們在用等離子體物理的基本概念用一些刻蝕的,比如我剛才提到的,我們需要用銅,銅不能刻蝕,它是非揮發性的,是惰性非常好的材料,一般的刻蝕沒法驚醒。于是我們想起我們老祖宗景泰藍的辦法,在陶瓷上拉個圖形出來,把銅嵌入進去,最后用沙皮打一打,就是我們景泰藍,我們有上千年的歷史,很遺憾那個時候我們沒有形成專利。IBM大概在30年前,把制造銅,只能是在介質里面,挖了溝以后,把銅填進去。在這個體系里面,我舉個例子,比如說我們等離子體物理的基本概念怎么用起來呢?我們看在銅的連接線里面,我們通常會打個通孔,把通孔的BUG填進去,最后把溝槽蝕刻,最后再把銅填進去,通過這樣的流程把后面的銅通點做出來。

在整個流程中間,我們通過等離子體的刻蝕,把這個通孔做出來的時候,就需要通孔在刻蝕的過程中,在底部形成的曲面是凸形的,而不是凹形的,這樣的話可以提升良率。于是我們希望等離子刻蝕的時候,希望這個離子進入通孔以后是發散的,使得離子軌道發生變化了,只能增加表面電荷。我們通過一些等離子體物理的特征,把它表面電荷增強以后,形成了右下角的圖形刻蝕的剖面。這個技術土地通過有物理背景,通過等離子物理的運用,于是我們想到等離子可以控制地層的剖面,控制剖面的時候,現在最流行的我們知道雙曝光,在這個過程中是不是可以利用等離子體對刻蝕表面控制的特征,目前形成這個過程的途徑很多,我們覺得也許通過等離子物理的基本概念運用,可以得到這個過程。

舉這個例子,就是給大家演示,一些學科在成套工藝流程中間,有很多發明點,很多創新點。

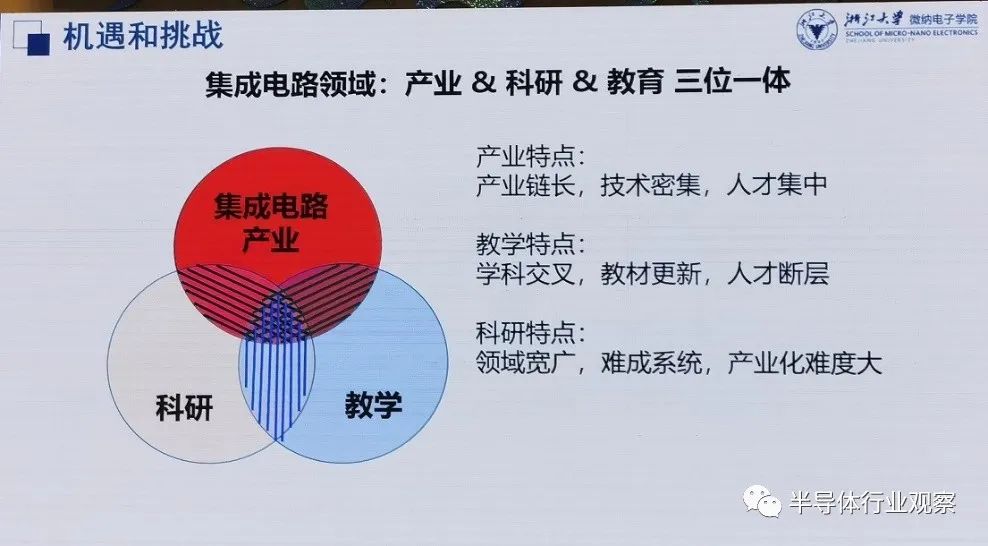

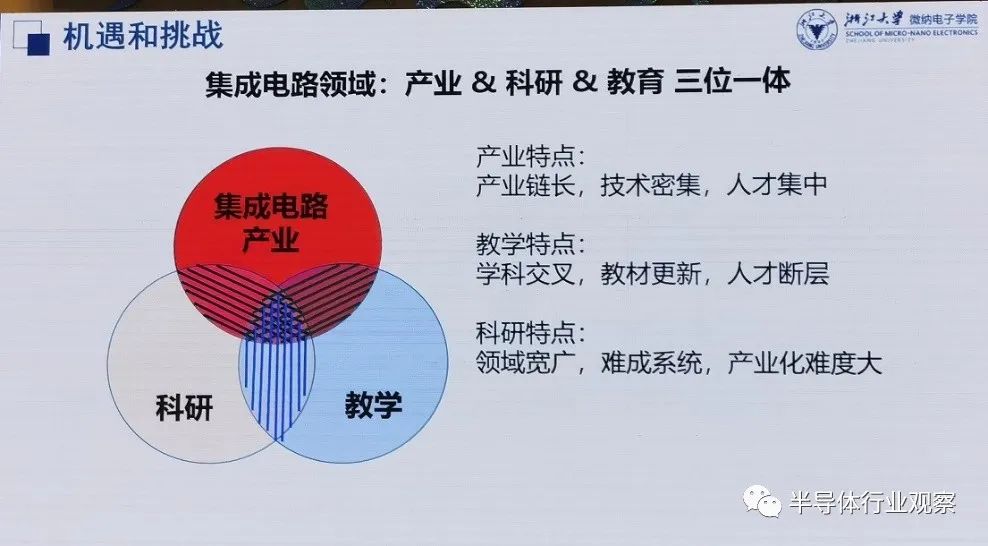

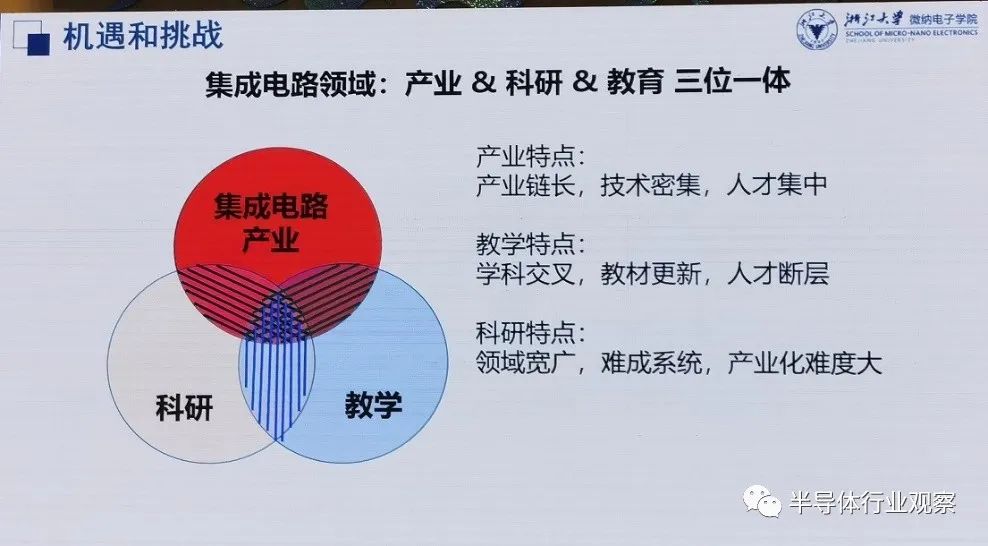

既然整個工藝流程那么復雜,通過一個企業或者一個單位來做是不現實的,所以我們必須通過國內頂尖的企業,頂尖的高校,頂尖的研究所,我們一起來做這個集成電路產學研三位一體的發展,就是產學研。比如說必須要加強集成電路產業和科研的關系,以及科研和教學的關系,教學和集成電路產業的關系。因為這個產業呈現了三大特點,第一個是產業鏈特別長,不是某一個專業可以涵蓋的;第二個,從教學上來看,因為它的學科太交叉,不是一個系、一個學院搞得定的,通常是一個理工科大學里面很多行業都可以卷進去;第三個,科研特點,它的領域特別寬,產業化的難度非常大,盡管我們看到很多核心技術突破,真正對產業支撐的少之又少。

既然這么難做?我們產學研的合作,尤其是譬如科研跟產業的合作這一塊有個共同區,教學跟產業的合作、科研跟教學的合作,都要加強起來。核心就是產學研中間有個三角區,就是產業和科研、教學的公共區域,我們需要增強,因為在這個區域里面才能對三個方面都是可以出得上力,可以對產業有所貢獻。

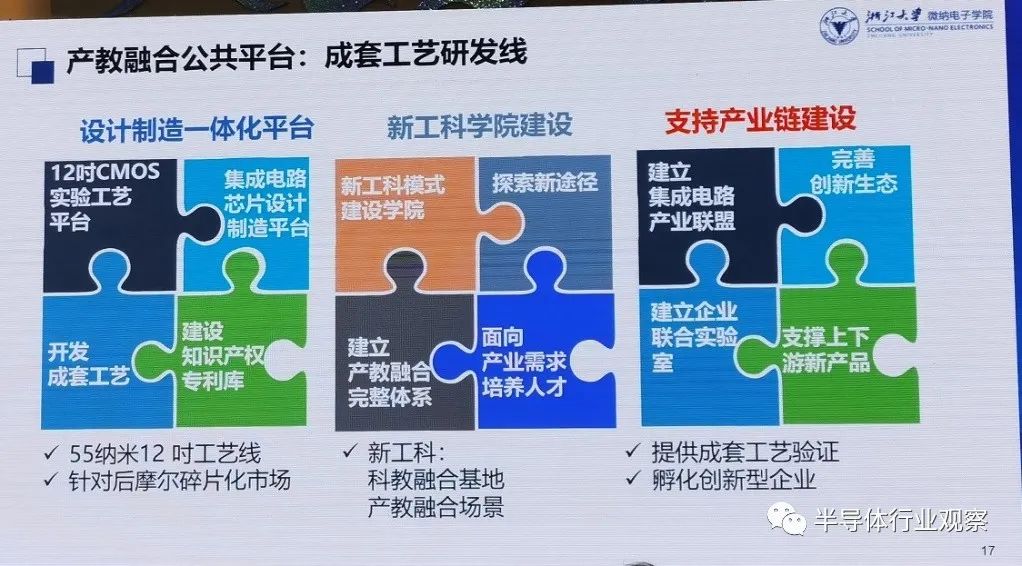

在這個思路下,我們在浙江大學做了一條生產線,一定要做成套工藝的公共平臺,因為缺少了成套工藝,做產業的共性技術研發,我覺得是不可思議的,是很難的。在這個平臺上,我們定位為一個12寸55納米的試驗線,這條線上最大的特點是設計制造一體化,因為原來浙江大學的設計能力還是比較強的,也對國家的產業做了很多貢獻,我們把制造跟設計一體化,融為一體,對我們的產業可以做很多共性技術的研究。

另外,我們可以做個新工科學院的建設,讓學生和老師有一個產教融合的平臺,有個實習場景,我們可以想像,我在想,如果我們全國的集成電路專業學生、微電子的專業學生,大概現在是8、9千人,如果有機會把每個學生畢業之前能夠到這個平臺上,從設計制造走一下,我覺得對我們的學生培養一定是非常有好處的。所以我想這個新工科的建設,一定有它很好的前景。

另外,因為這是一條很小的線,它可以對我們的新產品、新材料、新裝備提供一個試驗的場所,因為你做一個新的材料、新的裝備,脫離了成套工藝的支撐,你這個新的東西怎么才能用起來呢?所以這對國家產業鏈的發展一定有很大支撐作用的。

其實我今天講的核心,我總覺得我們國家的集成電路對產業引領上還要大大加強,我們老是說我們的國家集成電路起點低,發展晚,其實不對,我們發展得很早,我們中國的第一塊硅單晶1958就做出來了,第一塊硅集成電路誕生是1965年,當時跟世界的差距也不大。但是隨著產能到1000萬塊,1億塊,或者6億塊,到最后我們跟世界產業的先進技術水平差距就差了將近20年。所以就是產業引領,在我們整個集成電路領域里面,我覺得是不夠。所以我始終認為,我們做研究只是手段,目的就是產業化,現在的王道就是產能,這其實是關聯的。

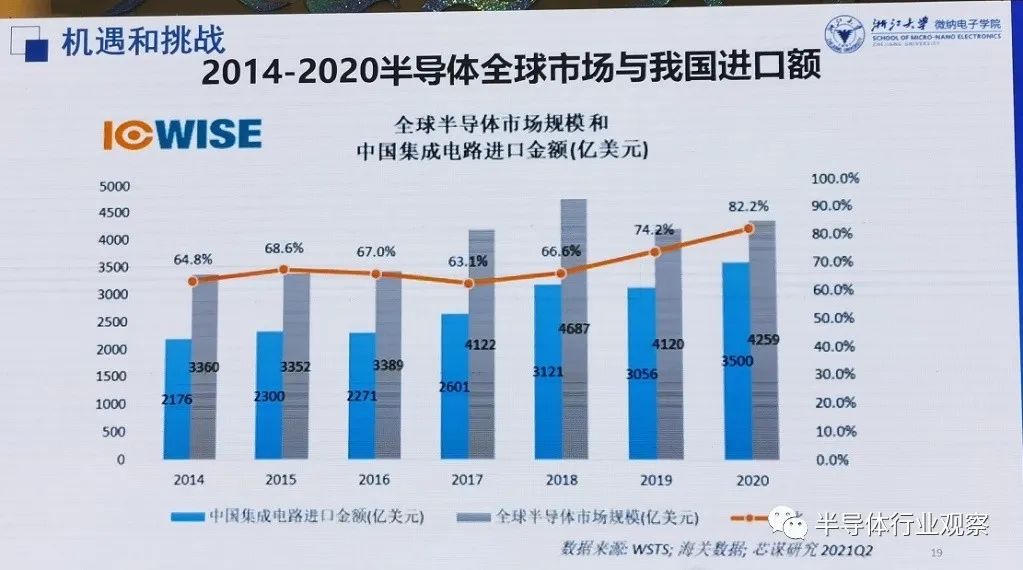

我剛才說,我們的產業引領做得不是很夠,我們的產能提升這個王道沒有抓住,導致的后果就是最近7年,《集成電路產業推進綱要》頒布有7年了,這7年以來,國內的芯片市場上的國產化率反而更小了,進口率反而變大了,這個數據我看到以后,心里就覺得很別扭,我們推進綱要出來7年了,但是芯片的國產化率沒有上來,我總覺得是對“科研是手段,產業是目的,產能是王道”理解不夠。

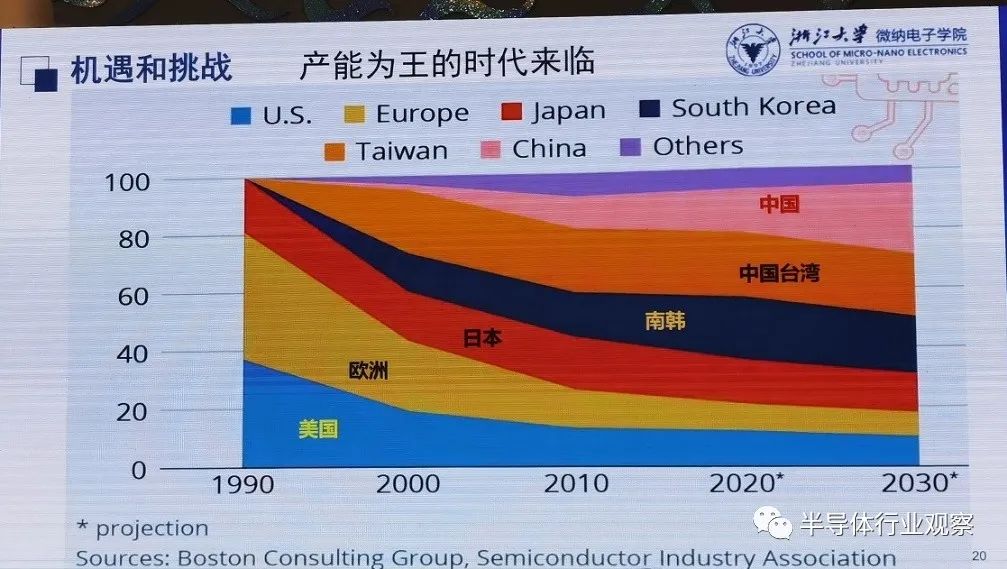

從產能來看,美國的產能近幾年來一直在下降,歐洲也是在下降,日本基本上是維持,韓國和我們的臺灣地區,產能在最近上升得很快,但是到2020年以后,預測產能提升不會那么快,就是我們中國的產能提升必須要加強。在我們先進技術還沒有達到頂尖水平的時候,產能是不能放棄的。所以我覺得產能為王,大家現在已經看到這個結果了,對我們國家的影響真是非常大。所以現在說集成電路發展過熱之類的,這個說法也未必正確,過熱是因為爛尾樓的工程顯得很過熱,其實你要選到好的產品和方向,我們集成電路的需求是很大的,完全可以大大發展,核心就是說我們要尋找合適的方向,找到自己能做的事情嵌入進去。

總之,我國的集成電路芯片發展是非常艱辛的,后摩爾時代發展節奏下來了,給我們追趕者一個機會。我要強調的就是芯片的成套工藝是提供交叉學科發展的舞臺,只有通過這個舞臺,交叉學科才能體現它的價值。所以在產業引領方面,我覺得政府的各有關部門真的要重視,其實產業引領比科學引領更重要。回顧集成電路發展60年的歷史,我們的科學技術在50年代也是蠻可以的,但是產業沒有跟上去。

最后,再強調一下:科研是手段,產業是目的,產能是王道。