以氮化鎵(GaN)、氮化鋁(AlN)為代表的第三代半導體是國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要中確定的重點發(fā)展方向,是我國半導體領域在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中搶占未來競爭制高點的重要機遇。Ⅲ族氮化物薄膜一般通過金屬有機化學氣相沉積(MOCVD)方法在藍寶石襯底上外延制備。然而,一方面,藍寶石與氮化物之間存在較大的晶格失配與熱失配,外延薄膜質(zhì)量較差,嚴重影響器件的性能及可靠性,成為目前寬禁帶半導體制備的瓶頸;另一方面,晶體襯底本身尺寸有限、價格昂貴、不具備柔性等,限制了相關器件的生產(chǎn)成本及應用場景。因此,如何擺脫對傳統(tǒng)單晶襯底的依賴是氮化物材料制備的一大難題。

最近,北京大學、中國科學院半導體研究所(下稱“中科院半導體所”)、北京石墨烯研究院聯(lián)合研究團隊巧妙運用石墨烯的晶格引導氮化物的晶格排列,在非晶玻璃襯底上成功異構外延出高質(zhì)量的準單晶GaN薄膜,制備了發(fā)光器件,并成功地將其轉移至其他襯底上,展現(xiàn)出其在柔性電子學、大功率器件、新型顯示等領域廣泛應用的可能性。

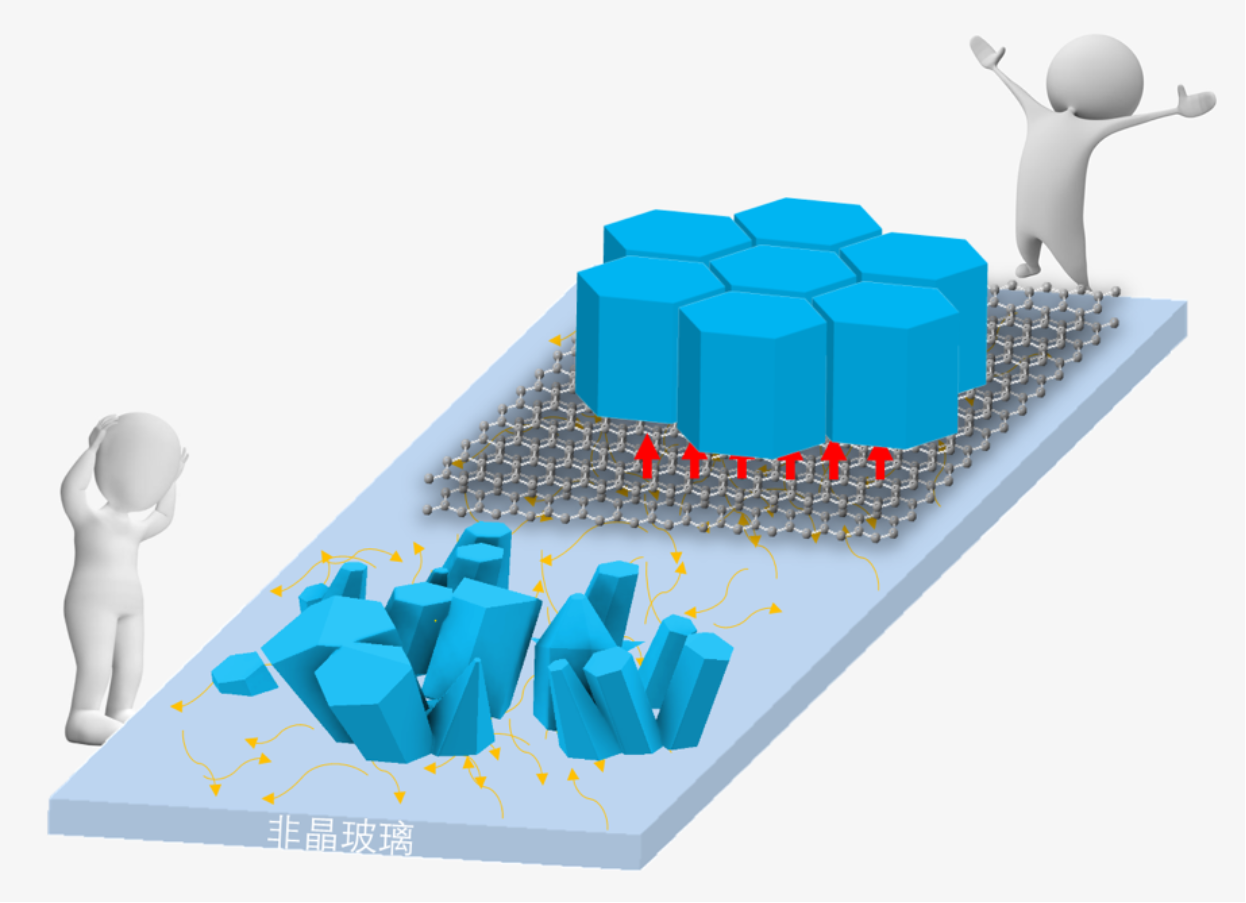

玻璃襯底具備大尺寸、價格低廉等自身優(yōu)勢,但由于表面缺乏有序的原子排列,無法約束外延材料的晶向,所以玻璃上生長的材料往往呈取向隨機的多晶,無法拼接成單晶薄膜。為此,研究人員基于范德華外延機制的考慮,在生長氮化物之前首先在玻璃上鋪一層石墨烯,借助石墨烯晶格的引導作用,輔以納米柱為緩沖層的策略,有效地在玻璃上實現(xiàn)了對氮化鎵取向的控制,以及玻璃上氮化物面外取向完全一致、面內(nèi)取向也由傳統(tǒng)的完全隨機性被限制成僅為三種,從而得到晶界種類只有三種且密度很低的準單晶薄膜。在此基礎上,他們制備出高質(zhì)量的平面量子阱藍光發(fā)光二極管(LED),其內(nèi)量子效率高達48.7%,為目前已知非晶襯底上同類器件的最高紀錄;進一步利用界面處較弱的范德華作用力,簡單地使用膠帶即可將器件從玻璃襯底上剝離下來,制備出柔性LED。

相關研究成果于2021年7月30日以“準單晶氮化物薄膜在石墨烯玻璃上的范德華外延制備”(Van der Waals epitaxy of nearly single-crystalline nitride films on amorphous graphene-glass wafer)為題發(fā)表于《科學·進展》(Science Advances);中科院半導體所博士研究生任芳、北京大學前沿交叉學科研究院2018級博士研究生劉秉堯為共同第一作者,中科院半導體所劉志強研究員、北京大學物理學院量子材料科學中心高鵬研究員、北京大學化學與分子工程學院/北京石墨烯研究院劉忠范院士為共同通訊作者。

上述工作得到國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學基金及北京大學電子顯微鏡實驗室和量子物質(zhì)科學協(xié)同創(chuàng)新中心等支持。這一原創(chuàng)性研究對于擴大半導體外延襯底選擇范圍、豐富半導體異質(zhì)外延概念、實現(xiàn)面向后摩爾時代的片上物質(zhì)組裝和異構集成具有重要意義,有助于第三代寬禁帶半導體產(chǎn)業(yè)打開新局面,同時也為石墨烯等二維材料的產(chǎn)業(yè)化應用提供了新思路。

非晶玻璃上石墨烯緩沖層的晶格引導作用