?

對芯片過熱的說法提出質疑,吳漢明認為,過熱原因是忽悠的人多,認真做芯片的人太少,全球化受阻,需要重視本土化和產能,至少做到增長率要高于全球,更要努力建設產業引領的科技文化,商業成功是檢驗技術創新的唯一標準。

吳漢明指出,摩爾定律是在1965年,英特爾創始人提出來,他說每年要把晶體管的密度加一倍,按照這個節奏他做了10年。而后來他“改口”了,他發現賺來的錢不夠支撐研發。

1975年他提出兩年把晶體管的密度加一倍,這樣技術研發的費用可以從商業盈利中平衡掉。按照每年提升一倍的節奏太快,不可持續,而兩年把集成電路晶體管的密度加一倍持續了近50年。

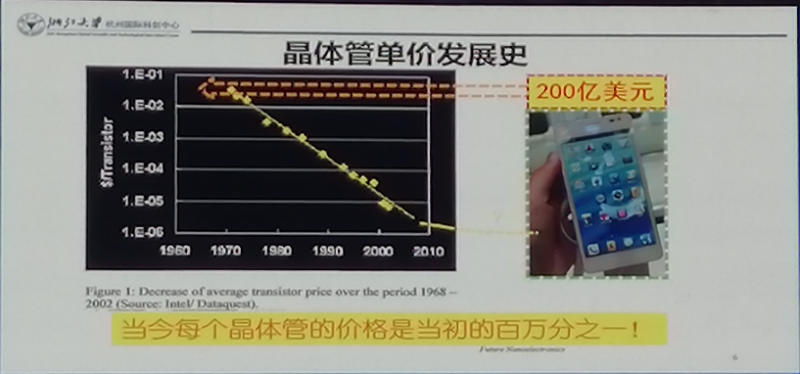

吳漢明表示,上世紀70年代,1個晶體管價值達1美元,現在1美元能買幾百萬個晶體管,也就是說,當今每個晶體管價格僅有當初的百萬分之一。從2G時代的130nm發展到14nm、5nm,摩爾定律發展支撐了通信技術、AI發展。

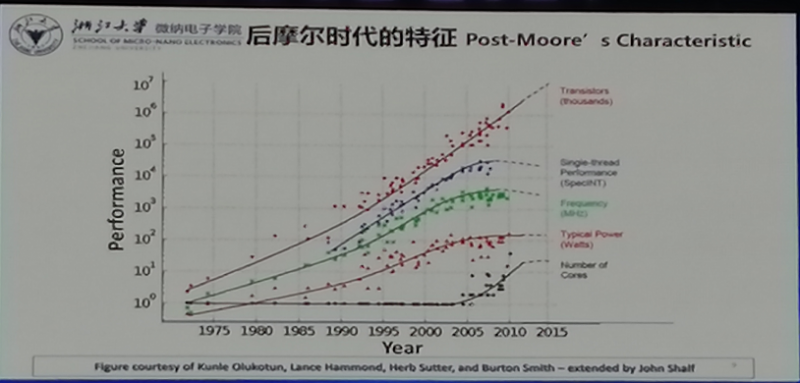

到2015年,下面4條特征線接近瓶頸,難以繼續提升,唯有晶體管密度繼續沿著摩爾定律向上發展。但在2014年左右,大概28nm時,100萬晶體管的價格為2.7美分,到20nm,這一價格增至2.9美分,單個晶體管價錢在往上漲,這就違背了摩爾定律的初衷——價格不變。

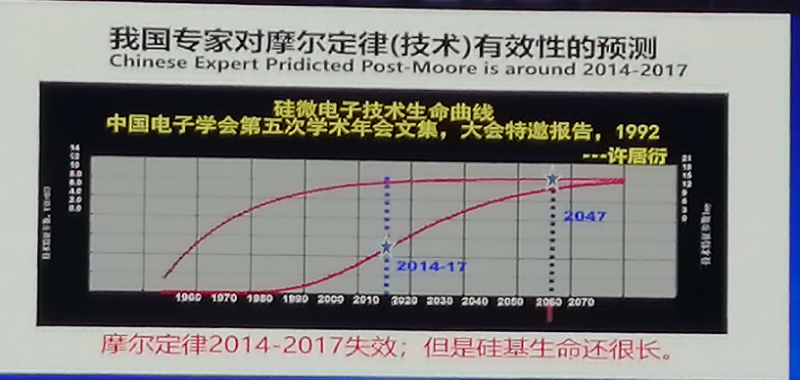

中國科學家許居衍在30年前就預測在2014-2017年左右,摩爾定律恐怕就走到頭了,準確預測到我們在2014年也就是28納米的時候摩爾定律就走不動了。

在談到產業面臨的挑戰時,吳漢明表示,產業面臨的主要挑戰是這個產業鏈太長,而且太寬。既然產業鏈那么寬那么大,必然依賴于全球的流通,全球化的經濟模式,才能把集成電路產業往前推。世界在半導體器件上的流通是非常大的。正是因為這種流通,使得集成電路才能沿著摩爾定律發展到當今欣欣向榮的狀態。

吳漢明表示,2002年以前全球芯片每年性能提升52%左右,到2010年為23%,2010年為12%,最近幾年差不多每年提升3%,隨著發展速度不斷下降,摩爾定律開始失效。

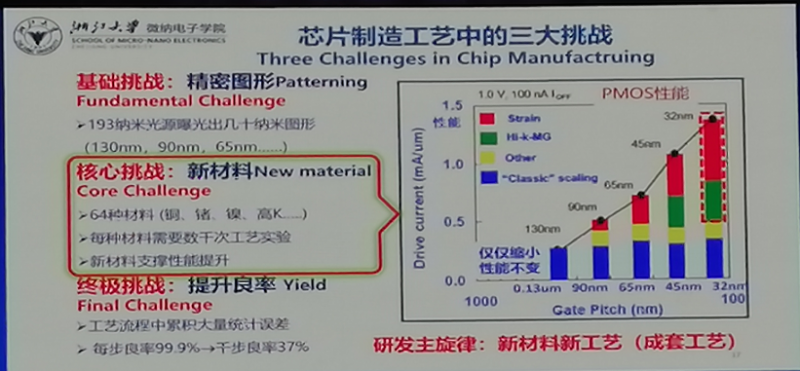

如今,芯片制造工藝正面臨三大挑戰,也蘊涵著三大創新方向。第一,基礎挑戰:精密圖形。以光刻機為主要裝備的工藝目前用193納米波長形成20納米、30納米的圖形,在物理原理上面臨很大挑戰。第二,核心挑戰:新材料。芯片發展至今,僅靠尺寸縮小帶來的性能提升非常有限,新材料成為重要突破方向,例如硅、銅等將32納米性能提升70%。因此,新材料、新工藝是集成電路芯片制造的主旋律。第三,終級挑戰:提升良率。工藝無論多么先進,良率如果太低就不算成功,因此提高良率也是重要方向。

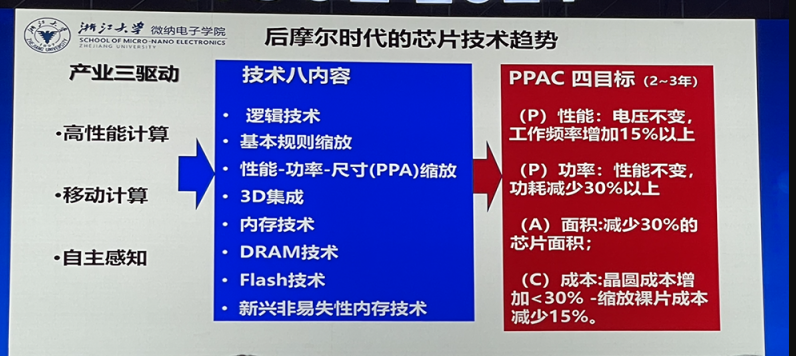

“高性能計算、移動計算、自主感知是后摩爾時代三個主要產業驅動方向,業界可以圍繞性能、功率、面積、成本進行創新。”吳漢明指出了后摩爾時代芯片發展趨勢和驅動方向。

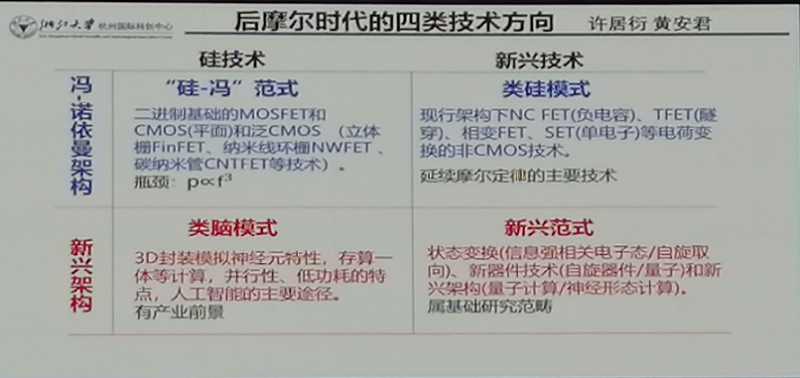

吳漢明表示,許居衍院士曾提出后摩爾時代有四類技術方向:“硅-馮”范式,通過改變結構形成新型器件,使得摩爾定律能夠繼續,瓶頸在于功耗和速度;類硅模式,通過TFET等延續摩爾定律;類腦模式,通過3D封裝模擬神經元特性,具有存算一體、并行、低功耗等特點,是人工智能的主要途徑;新興范式,通過改變狀態、采用新器件和新興架構實現集成電路創新。

從產業角度來看,吳漢明表示,摩爾定律失效對于追趕者而言是個機會。事實上,在先進工藝創新難以為繼時,廠商可以通過系統性能提升,在已有成熟工藝的基礎上做出更多創新,提升芯片性能。

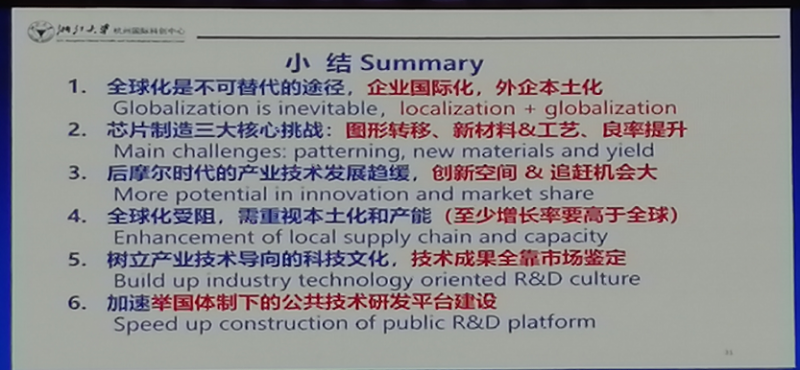

最后,吳漢明在總結時強調,全球化是不可替代的途徑,企業國際化、外企本土化;芯片制造三大核心挑戰包括圖形轉移、新材料&工藝、良率提升;后摩爾時代的產業技術發展趨緩,創新空間和追趕機會大;全球化受阻,需要重視本土化和產能,至少做到增長率要高于全球;要樹立產業技術導向的科技文化,技術成果全靠市場鑒定;加速舉國體制下的公共技術研發平臺建設。