近日,南方科技大學陳銳教授研究團隊針對深能級缺陷對鈣鈦礦結構的穩定性,通過原子層沉積技術(ALD)將鈣鈦礦微晶包裹在致密的Al2O3膜中,發現鈣鈦礦微晶在高溫下分解的可揮發性氣體能被保留在這密封的微環境中。有趣的是,在樣品的溫度冷卻過程中,分解的揮發性氣體在應力和氫鍵引力的作用下重新合成,結構發生了重結晶的現象。通過激光光譜學的手段進行表征,發現大部分深能級缺陷(Deep level trap states,DLTS)被有效消除,晶體結構得到修復,發光性質與其激射穩定性得到較大的增強。相關研究成果以封面論文“Self-Structural Healing of Encapsulated Perovskite Microcrystals for Improved Optical and Thermal Stability”為題,在國際著名學術期刊Advanced Materials上發表。

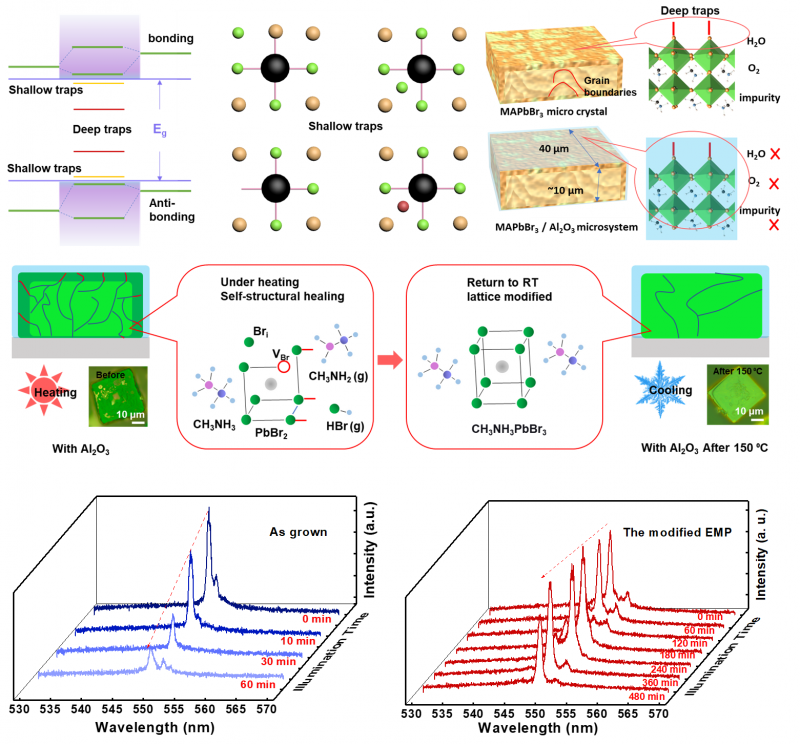

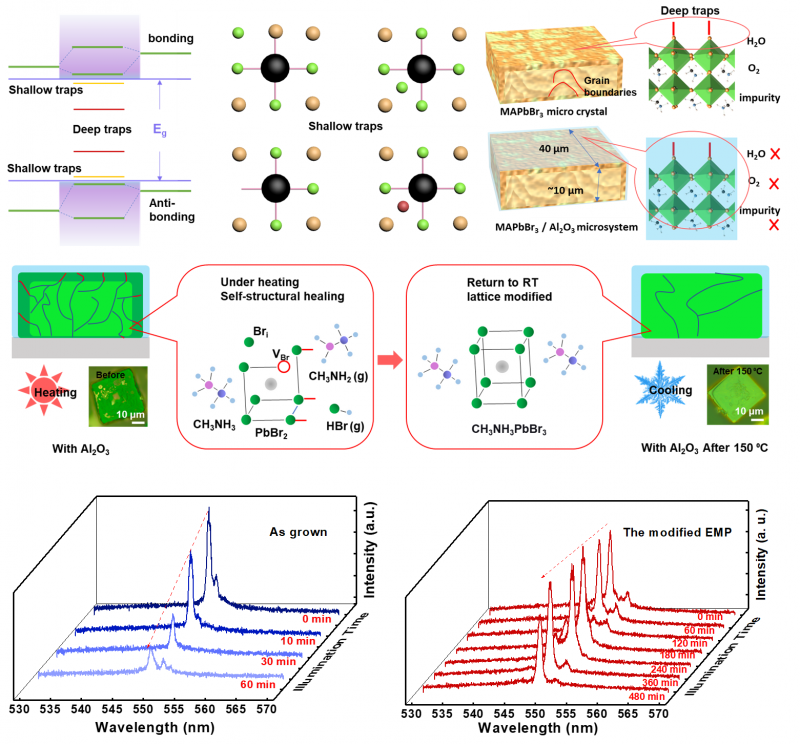

鈣鈦礦材料具有優異的電學和光學性能,在光電器件領域中具有廣泛的應用前景。近十幾年來,鈣鈦礦材料與器件的研究迅速開展,器件的性能也得到了很大的提高。隨著研究的深入,人們意識到鈣鈦礦結構穩定性較差,對其光電器件性能的進一步提高及實際應用上造成了一定的影響。因此,提升鈣鈦礦基光電器件的性能,先要解決鈣鈦礦結構穩定性差的問題,其中包覆是最為有效且簡單的方式。團隊最新的研究發現,鈣鈦礦結構中深能級缺陷的種類和密度對其結構的穩定性影響較大。團隊人員利用致密的Al2O3膜層包裹MAPbBr3微晶,形成一個類真空的微環境。當樣品溫度高于其升華溫度(150℃),材料結構會發生分解形成可揮發的CH3NH2和HBr氣體。

圖1 鈣鈦礦微晶在高溫-室溫轉換過程中可實現結構自修復的功能

由于Al2O3膜層的致密性,分解的氣體被有效限制,而當樣品溫度恢復到室溫后,發生了晶體結構的自修復,鈣鈦礦結構中的大部分深能級缺陷被消除,發光性能得到了增強。實驗中研究了樣品在強光照射下的穩定性和環境穩定性,并對以此微晶為原型的微型激光器的穩定性做出了研究。發現強光照10h后,經過處理的樣品發光強度最大增強了14倍,激光性能穩定性可以維持長達2年!這項工作的開展為提升鈣鈦礦穩定性和器件性能提供了思路,可以拓展到其他的鈣鈦礦材料體系中,為推進鈣鈦礦基光電器件的實際應用做出了貢獻。

圖2 深能級缺陷示意圖及激光穩定性示意圖

論文第一作者為課題組博士后李如雪博士(已出站,現為廣西科技大學電氣與信息工程學院副教授),共同第一作者是深圳技術大學新材料與新能源學院的李波波博士和長春理工大學的方鉉博士。課題組內的研究生時月晴、劉秀也參與了這項工作。這項研究的共同通訊作者為長春理工大學高功率半導體激光國家重點實驗室的魏志鵬教授,其長期在半導體激光及探測領域從事研究,在材料生長如分子束外延(MBE),ALD等上具有較多的經驗。

近期,魏志鵬教授和陳銳教授已合作多篇關于鈣鈦礦基激光器性能提升和穩定性的工作(Nanoscale, 2020, 12 (25): 13360~13367;Nanoscale, 2018, 10 (48), 22766~22774等)。

文章鏈接:https://doi.org/10.1002/adma.202100466