作為國內布局集成電路產業最早的區域之一,上海張江已集聚了集成電路設計、芯片制造、封裝測試、設備材料等企業200余家。

上海市副市長吳清在3月30日下午舉行的上海市政府新聞發布會上表示,在集成電路領域,張江國家自主創新示范區已經成為國內產業鏈最完備、綜合技術水平最先進、自主創新能力最強的產業基地,2020年產銷規模達到1800億元,占全國1/5。

十年來,張江國家自主創新示范區已形成了“二十二園”的發展格局,覆蓋全市各區,其中的核心園張江科學城,也集聚了國內外知名芯片企業。

從上海地鐵2號線張江高科站出發,步行不到一公里就可到達上海微電子港、中興研發大樓,繼續再沿著祖沖之路往東走,可以看到中芯國際、華虹宏力半導體制造有限公司等集成電路領域的龍頭企業。

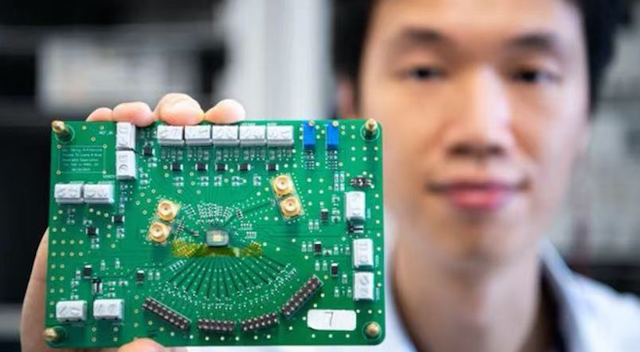

于2004年初創于張江的中微半導體設備(上海)股份有限公司(688012,下稱“中微公司”),在成立之初就選擇自主研制中國的等離子刻蝕機。和光刻機一樣,等離子體刻蝕機也是半導體芯片微觀加工的關鍵設備。

“當時國內在集成電路方面已經做了相當大的努力,有了中芯國際、華虹等制造企業,但是裝備方面很難找到國產高端設備。為了改變國內集成電路裝備產業的落后狀態,在美國的尹志堯博士組建了一支硅谷團隊毅然回國來。”中微半導體副總裁曹煉生對第一財經介紹,他們的創業團隊既有美國的海歸,也有來自日本、韓國和中國臺灣等地的精英。

成立不久后,中微公司就研制成功了首臺國產高端刻蝕機。十幾年以來,在各級政府的支持下,他們已從十幾個員工發展到如今的700多名員工,同時,成功開發了從65納米到5納米技術的一系列刻蝕機,在各個技術節點上都實現了與國際最先進同行企業的“并跑”。2014年底,中微公司成為國家集成電路產業投資基金支持的第一批三家企業之一,前年成為首批登上科創板的企業之一。

除了設備公司,張江的集成電路設計產業集聚效應明顯,全球芯片設計10強中的7家在張江設立了區域總部、研發中心;中國芯片設計企業10強中有7家在張江設立了總部、研發中心。

紫光展銳首席運營官陳雨風告訴記者,張江園區在政策支持、產業環境還有人才環境這塊給提供了很多便利,這樣也便于企業在高科技領域去專心地吸納優秀人才,同時為企業研發提供支撐。“從大的環境來看,張江集成電路制造、封裝測試等產業鏈都很齊全,因此它在供應鏈這塊有一個獨到的優勢,我們集成電路設計企業到后端的生產和封裝環節,就不需要舍近求遠跑到很遠的地方找供應商。”陳雨風說。

同樣感受的還有芯片設計公司瀾起科技。

在張江近17年的芯片設計公司瀾起科技股份有限公司(688008,下稱“瀾起科技”)公共事務部負責人宿志玲告訴第一財經記者,從2004年成立至今,瀾起科技是從一個小微企業才逐步成長為科創板上市企業。“大張江最大的一個作用就是在你還名不見經傳又專注做技術的時候來托你一把,為我們培養一個科技性的土壤,讓大家可以在這邊扎根。比如政策扶持等于為我們不斷地澆水,讓小樹苗逐漸發芽,而這種環境對科技企業來說是最重要的。”

她補充說,IC設計企業最大的成本就是人,張江在人員支持方面都給了不同層級的幫助。

以瀾起科技人員結構為例,宿志玲表示,現在他們近70%都是研發人員,這里面一半以上都是擁有211、985背景碩士及以上學歷。

“全國每年畢業的優秀 IC設計人才可能只有1000~2000個,對應市場上大量的IC企業來說,人才供需嚴重不平衡,因此每年招高端人才的時候都會有一些缺口。張江這邊就會給我們提供很多幫助,不管是幫我們去對口學校招人還是別的方式。并為我們的員工點對點去做一些指導,比如說落戶輔導、人才公寓等支持。”宿志玲說。

作為一個產業鏈相當長的產業,集成電路的發展需要良好的系統生態。

2020年3月,上海推出了26個特色產業園,總面積108平方公里,大部分在張江示范區范圍內。去年8月,上海市政府批復同意張江示范區空間調整方案,把26個特色產業園區全部納入張江示范區范圍內,享受張江示范區相關政策。

其中在集成電路領域,包括張江集成電路設計園、嘉定智能傳感器產業園和臨港新片區集成電路制造園等。

見證張江示范區十年發展的張江高科總經理何大軍告訴記者,集成電路產業鏈很長,上下游包括終端之間都要有一個對接,所以對于他們來說,就需要把產業生態打造好。

“集成電路尤其是設計領域,是一個人才密集型、資本密集型的一個產業,設計領域里工程師超過一半是碩士以上學歷,而張江這十年來對于人才的吸引做得還是很好的,比如像股權激勵類的制度創新現在就比較普遍。”何大軍說。