01

磷化銦(InP)量子點由于可媲美于含鎘量子點的光學性能,又不含重金屬元素,在顯示領域受到越來越多的關注,被認為是下一代顯示技術采用的主流材料。InP 量子點的合成路線自1994年被報道后,并未出現很大的進化與改善,其常用的磷源前驅體為三(三甲基硅基)膦, (TMS)3P是一種異常活潑的有機磷試劑,價格昂貴,由于其危險性和反應的不可控性,一直有研究者希望可以找到其他替代的有機磷試劑,實現真正的從生產到產品的環保型量子點。

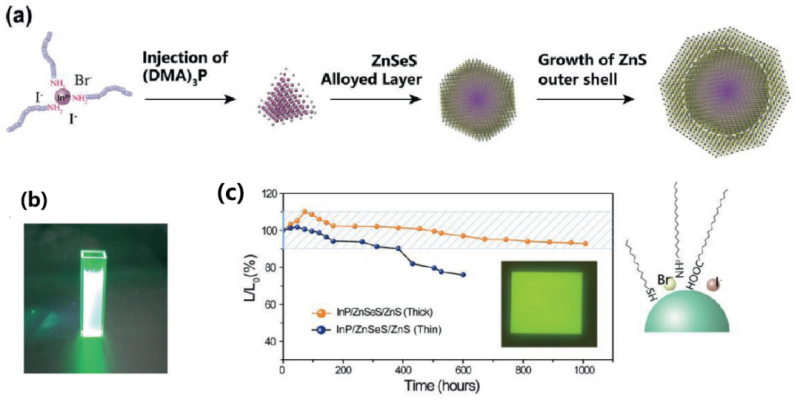

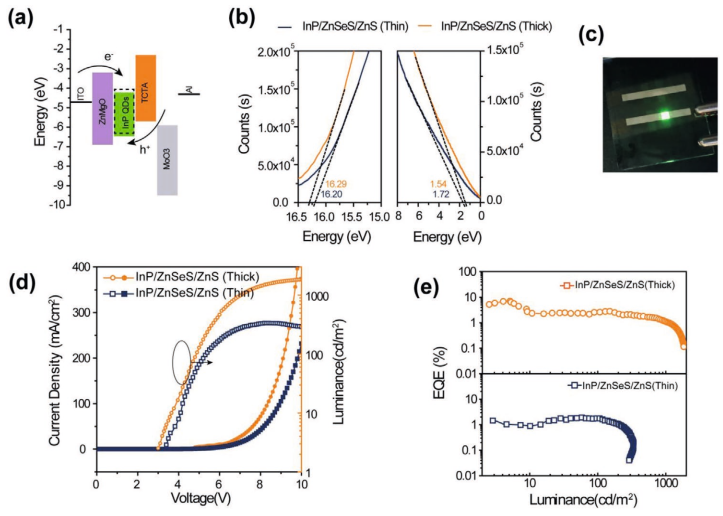

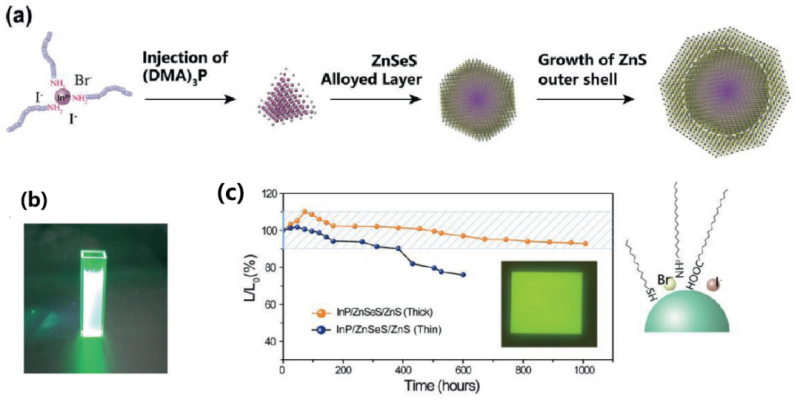

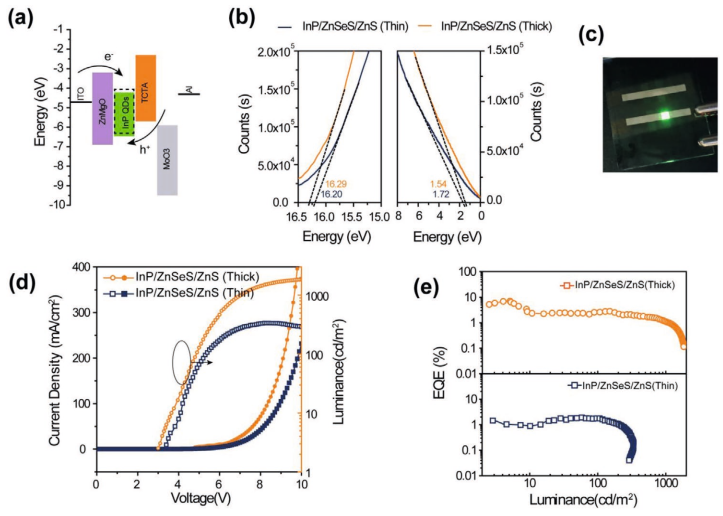

以“Green InP/ZnSeS/ZnS Core Multi‐Shelled Quantum Dots Synthesized with Aminophosphine for Effective Display Applications”為題發表在《Advanced Functional Materials》的論文從量子點材料的制備入手,采用更經濟安全,更易使用的膦源,三(二甲氨基)膦(DMA)3P代替傳統 (TMS)3P。通過優化殼層合金結構,在綠色合金InP量子點中引入ZnSeS中間層,降低晶格失配,增加可層厚度進一步的限制激子的躍遷,最終制備出的綠光InP/ZnSeS/ZnS量子點PLQY達到95%,薄膜PLQY達到60%以上,是目前中使用氨基膦作為P前驅體合成的綠光InP QDs的最高量子效率。研究表明,使用這種方法制備的量子點含有大量的無機鹵素配體,可以有效抵擋環境中水氧對量子點表面的侵蝕作用。同時,使用該綠光InP/ZnSeS/ZnS量子點制備的寬色域QDEF薄膜在高溫高濕藍光的加速老化環境下壽命高達T95大于1000小時,其綠光QLED器件的EQE超過7%,超過了已有使用(TMS)3P作為前驅體的InP QLED效率。

圖1. (a)綠光磷化銦量子點的生長過程;(b)磷化銦量子點的溶液照片;(c)使用該磷化銦量子點制備的QDEF薄膜,及其在高溫高濕藍光照射環境下的加速老化曲線。

圖2. 器件特性(a)綠色InP QLED能級圖;(b)UPS光電子能譜;(c)綠色QLED照片;(d)電流密度(J)-電壓(V)-亮度(L)特性曲線;(e)EQE與亮度特性曲線

本文第一作者是南方科技大學研究助理教授劉湃,博士研究生婁雅君。文章的通訊作者為南方科技大學孫小衛教授和王愷副教授。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202008453

識別二維碼,在線閱讀論文

02

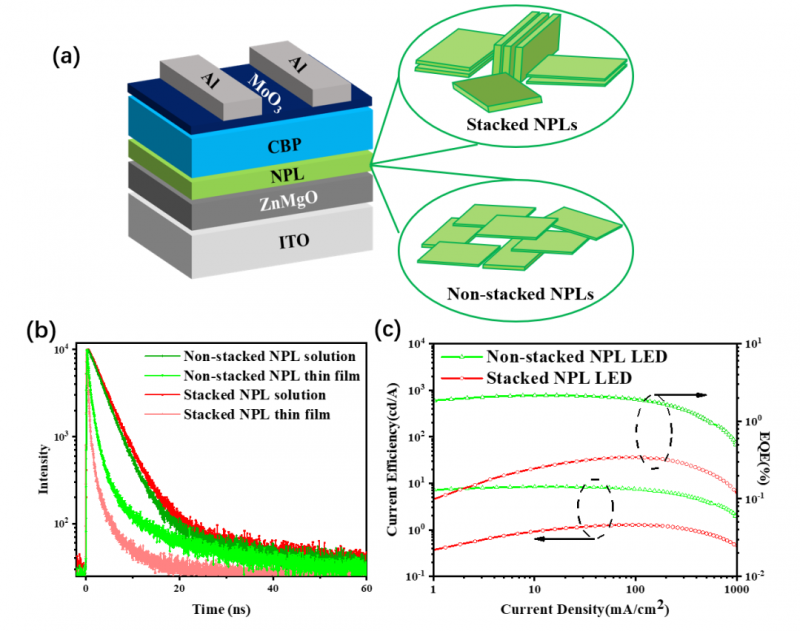

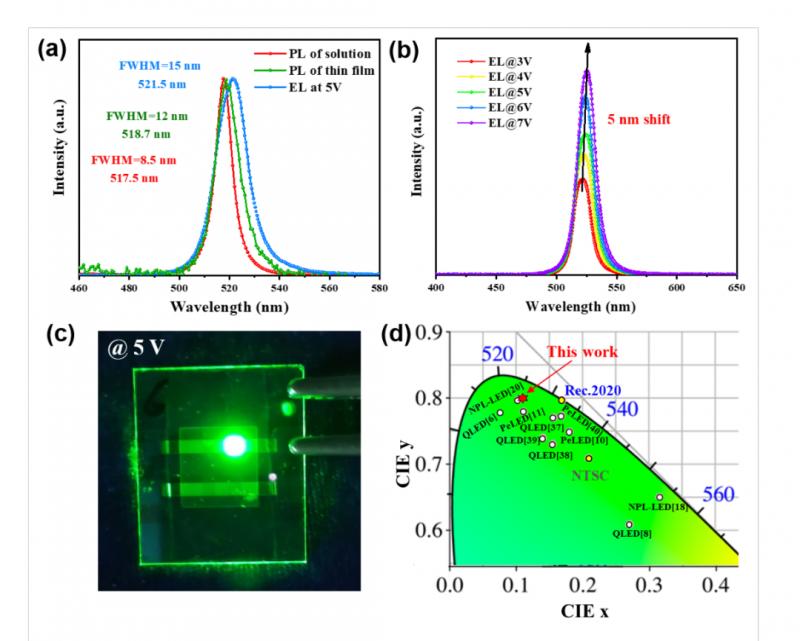

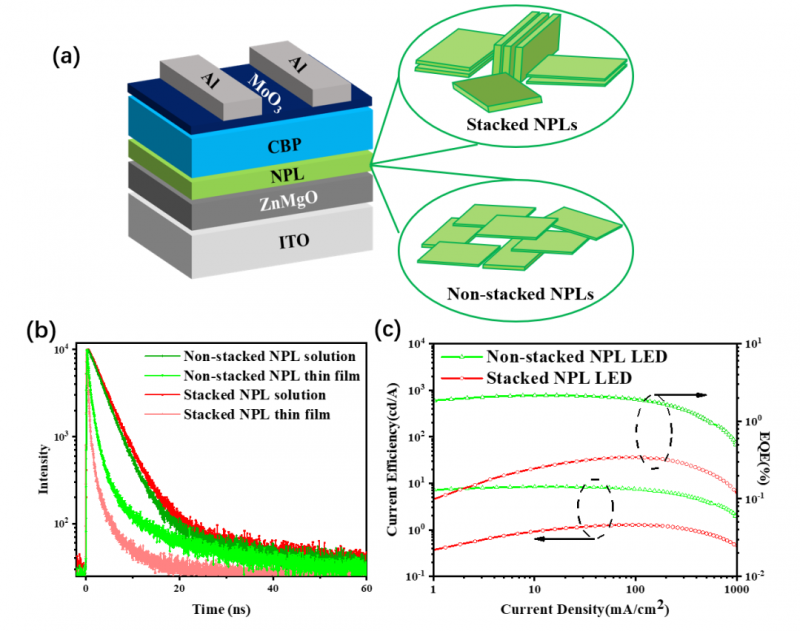

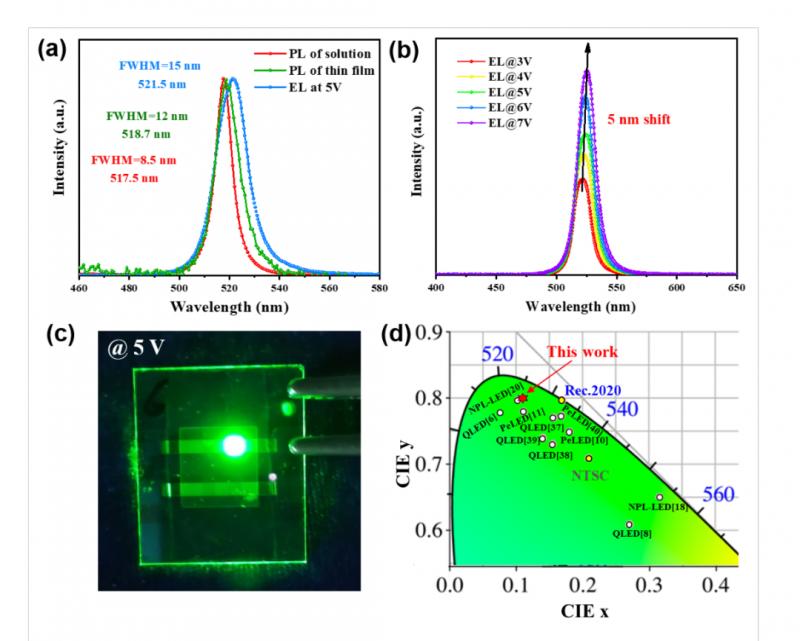

膠體納米片因其表面原子級平整度和僅在一維尺度上的量子限域效應,展現出了超窄的光譜線寬(~10 nm),有望實現超寬色域顯示的新型發光材料。然而目前報導的基于納米片的純綠色發光二極管的器件外量子效率和最高亮度均不理想。以“High Performance Ultrapure Green Nanoplatelet Quantum Dot Light-Emitting Diodes by Suppressing Non-radiative Energy Transfer”為題發表在《Advanced Electronic Materials》的論文研究了納米片材料的自我堆疊對其發光效率及其器件效率的影響。由于納米片的幾何特性,使得其很容易發生自我堆疊,其間距會縮小至5nm;同時,由于納米片的發光譜與吸收譜有較大的重疊,使得自我堆疊的納米片材料很容易發生非輻射能量復合(其非輻射復合速率為不堆疊的速率的1000倍),從而影響以納米片為發光層的器件的發光效率。實驗證明,通過減少堆疊的產生,納米片薄膜的熒光壽命得到提升,其器件的外量子效率和亮度也相對于有堆疊的納米片器件分別提高了6.3倍和4.7倍。

圖3. (a)納米片發光二極管結構示意圖;(b)堆疊和不堆疊的納米片熒光衰減對比;(c)堆疊和不堆疊的納米片發光二極管器件效率對比

圖4. (a)納米片溶液和薄膜的光致激發光譜及納米片器件的電致激發光譜;(b)不同電壓下納米片器件的電致激發光譜;(c)納米片器件實物照;(d)納米片器件的色坐標點對比。

本文第一作者是2017級南方科技大學與新加坡國立大學聯合培養博士研究生溫佐良,文章的通訊作者為南方科技大學孫小衛教授,王愷副教授和新加坡國立大學Teo Kie Leong教授。

文章鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aelm.202000965

識別二維碼,在線閱讀論文

本工作感謝科技部國家重點研發計劃,國家自然科學基金,廣東省重點領域研發計劃,深圳市孔雀團隊計劃支持。